Nella contrapposizione, ormai quotidiana, sui flussi di migranti, sugli atteggiamenti da tenere, se sia legittimo (o a quale registro stesso di legalità riferirsi) nella questione degli extracomunitari che cercano nei paesi più ricchi una possibilità di vita, ho già scritto, e continuerò a farlo. Ma c’è un paradigma, che si finisce per dare per scontato, e la cui messa a fuoco potrebbe di per sé cambiare la lettura del fenomeno in quanto tale, la sua percezione collettiva e di conseguenza il senso di una complessità che al momento appare come un miraggio.

La “pacchia“

Il dimissionario ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha tratto dalla contrapposizione a ogni forma di migrazione le proprie fortune con alcuni slogan la cui efficacia neanche i suoi detrattori potranno contestargli. Uno tra i meglio riusciti è stato quel “E’ finita la pacchia” con cui inaugurò l’attuale esperienza di governo i primi giorni di giugno 2018, fomentando in questo modo l’elettorato. Ed è contro questa presunta forma di parassitismo internazionale che Salvini ha inaugurato una forma politica d’autodifesa territoriale – storicamente ricorrente – condensata nel secondo fortunato adagio dei seguaci di Alberto da Giussano, ovvero “Prima gli italiani.”

Perché l’assunto fondamentale della prospettiva leghista è che la migrazione sia, appunto, una sorta di villeggiatura per scrocconi. Nell’Africa subsahariana, nel Kurdistan e in Siria, nello Yemen e ad Haiti, nelle aree più povere del pianeta e in quelle dove la geopolitica stritola le esistenze di milioni di persone, ci sarebbero tuttavia barbieri, sale d’attesa degli stregoni, dove pigramente decine di avventurieri che non sanno come sbarcare il lunario, lazzaroni senza arte né parte, consultano depliant ove si illustrano le facilitazioni, le infinite possibilità per i furbi e i criminali, solo superando una frontiera, o investendo tuttalpiù una piccola somma per attraversare il mediterraneo, oppure facendo qualche chilometro in più.

Il Mediterraneo già; proprio dove, come un peduncolo prospiciente verso l’emisfero australe, il gancetto di una porta lasciata inopportunamente aperta, la penisola italica consente a chiunque di approfittarne. Ecco l’immaginario che ha decretato l’enorme impatto di Salvini e la sua Lega sulla politica italiana. Da qui l’intransigenza nel tenere a distanza di sicurezza i parassiti, come il Raid faceva in un noto spot degli anni ’80, con le zanzare.

La terra di tutti

Perché i sovranisti amano la propria terra, la vorrebbero incellophanare, vulcanizzare, proteggere dagli agenti patogeni esterni (ciò che proviene da fuori porta malattie…); costoro si commuovono quando ascoltano l’inno di Mameli, gongolano per la patria ferita, sono suscettibili se qualcuno le manca di rispetto, soffiano come gatti se una compagine sportiva arruola atleti di colore.

Gli altri, per una forma transitiva e riflessa, invece no. E meno di tutti i migranti, che la propria terra l’abbandonano per un tozzo di pane – non importa quanto necessario per sopravvivere – e si lanciano alla ricerca del paese della cuccagna. La pacchia, appunto. I migranti non amano la propria terra.

Tuttavia non appena si guardano le cose un po’ da vicino, e si accetta di mettere in discussione un immaginario rustico e privo di complessità, si scopre che le cose non possono, non potevano stare così. E che a credervi anche solo per po’, occorre/va fare un grave torto alla propria intelligenza. Bisogna spegnere il cervello, e così è facile detestare “gli invasori”.

Perché la scelta di migrare in un’altra terra può susseguire a molte motivazioni, anche radicalmente diverse le une con le altre, ma tra queste non può essere compendiata la pacchia. Mai. Contrariamente a quanto suggerito dagli sgherri di Salvini, non è facile per nessuno separarsi dai luoghi ove si è stati generati. Non occorre indulgere al sovranismo per comprendere che c’è un legame tra qualunque essere umano e la propria terra. E spezzare questo legame, anche per necessità inderogabili, è un prezzo enorme e un trauma molto difficile da superare, a prescindere – si noti bene – dal tasso di ospitalità riscontrato nel luogo dove si cerca asilo.

Nella prefazione del libro “La doppia assenza” del sociologo franco magrebino Abdelmalek Sayad, viene descritta la difficoltà di questa condizione:

“Sayad dimostra che il migrante è atopos, un curioso ibrido privo di posto, uno “spostato” nel duplice senso di incongruente e inopportuno, intrappolato in quel settore ibrido dello spazio sociale in posizione intermedia tra essere sociale e non-essere11. Né cittadino, né straniero, né dalla parte dello Stesso, né dalla parte dell’Altro, l’immigrato esiste solo per difetto nella comunità d’origine e per eccesso nella società ricevente generando periodicamente in entrambe recriminazione e risentimento. Fuori posto nei due sistemi sociali che definiscono la sua non-esistenza, il migrante, attraverso l’inesorabile vessazione sociale e l’imbarazzo mentale che provoca, ci costringe a riconsiderare da cima a fondo la questione delle fondamenta legittime della cittadinanza e del rapporto tra cittadino, stato e nazione.”

In altre parole il migrante non ha una terra rispetto la quale possa nutrire un senso di appartenenza. Non più, né ancora. Non quella da cui è partito, nei confronti della quale ha operato una cesura definitiva, un “tradimento” archetipico, se vogliamo. Non può tornare indietro perché, proprio per la natura della scelta operata, non fa più parte del territorio né della popolazione cui pure è stato generato.

Un dolore ineffabile che è un dovere (e una convenienza, di cui parlerò più avanti) mai trascurare da parte di qualsiasi interlocutore. Basta rileggere i versi dell’italianissimo (in realtà nato in Grecia) Ugo Foscolo, in A Zacinto, dove esprime il proprio dolore per l’esilio (autoimposto, si noti bene, per ragioni di natura politica):

Né più mai toccherò le sacre sponde

ove il mio corpo fanciulletto giacque,

Zacinto mia, che te specchi nell’onde

del greco mar da cui vergine nacque

Venere, e fea quelle isole feconde

col suo primo sorriso, onde non tacque

le tue limpide nubi e le tue fronde

l’inclito verso di colui che l’acque

cantò fatali, ed il diverso esiglio

per cui bello di fama e di sventura

baciò la sua petrosa Itaca Ulisse.

Tu non altro che il canto avrai del figlio,

o materna mia terra; a noi prescrisse

il fato illacrimata sepoltura.

Anche quando il migrante viene espulso, non potrà mai più tornare alla vita precedente. Una dissociazione è stata comunque operata, e un’esistenza apolide può rischiare di abbarbicarsi, ove costretta, a forme di appartenenza identitarie – perché il problema identitario è sempre il più radicale, a qualsiasi latitudine – molto, molto pericolose. Gli autori di episodi terroristici degli ultimi anni, come la strage di Nizza del 14 luglio 2016, erano inseriti nei paesi di destinazione da tempo, e la radicalizzazione si è dimostrata come la necessità derivante dalla mancanza di alternative, piuttosto che convinzioni strutturate. Storie di povertà e marginalità sociale invece che di letture coraniche. Ogni migrante, persino se vive in Europa da generazioni, può risentire profondamente delle dinamiche di esclusione operate nei confronti suoi e della sua gente, e affidarsi di conseguenza a dinamiche identitarie sommerse. Perciò la migliore prevenzione del radicalismo, o del terrorismo autoctono, non può che essere il percorso per una migliore integrazione. Di qui la convenienza.

E se il migrante non appartiene più alla terra lasciata, la possibilità di appartenere a quella di destinazione, è affidata a una speranza esile come un sospiro. L’aggregazione sociale per coloro che sono espatriati è soggetta a una chimica fragilissima, pronta a suppurare e ammalarsi, facendo ammalare anche il tessuto connettivo con il quale dovrà a ogni modo confrontarsi.

A titolo di esempio vorrei citare l’osservazione in Svezia di quella che è stata battezzata come la “Sindrome della rassegnazione” (uppgivenhetssyndrom), che colpisce i bambini delle famiglie sulle quali incombe la spada di Damocle di un possibile respingimento. Fanciulli che diventano catatonici, inappetenti, incapaci di reagire, perdendo progressivamente l’istinto di autoconservazione. I bambini sentono trapelare, pure attraverso il silenzio degli adulti che, dopo avere perduto la terra madre, stanno per perdere quella cui contavano per andare avanti. E se non si può più andare avanti né indietro, meglio lasciarsi morire.

A questo punto, considerato che migrare non è la passeggiata per chi vi si avventura, incontrando sempre più spesso l’ostilità dei padroni di casa, la domanda sorge spontanea: perché? Chi glielo fa fare di rischiare la vita, spendere gli ultimi averi per trasferirsi in rettangoli del pianeta dove si verrà guardati con sospetto e malevolenza? Perché abbandonare la propria casa?

Una risposta semplice a questa domanda non esiste. Anzi. La migrazione è un fenomeno talmente complesso, storicamente stratificato – cui ogni paese ha fatto esperienza da entrambi i capi del filo -, da suggerire d’evitare risposte facili o demagogiche. Proprio le letture strumentali che però costituiscono il mainstream nel quale ci tocca vivere.

Tuttavia una risposta dobbiamo provare a cercarla.

Si potrebbe dire senza timor di smentita che la ragione dei flussi migratori consti nella povertà, nell’estrema indigenza. E sia. Ma non è sufficiente, perché spesso il tipo di povertà che attanaglia regioni dove l’aspettativa di vita è mediamente la metà di quella europea, ha la propria radice recondita – e spesso anche quella più prossima – proprio nella iniqua redistribuzione delle ricchezze. Detto in altre parole, l’estrema povertà della stragrande popolazione mondiale è la condizione necessaria per il privilegio dei pochi. E stando così le cose il flusso dalle aree più povere verso quelle arricchite appare una fatalità osmotica.

Niente che possa essere impugnato davanti ai tribunali civili oppure ai parlamenti sovranisti, ma di fronte a quello della storia eccome. Intendiamoci, a questa osservazione non consegue che la migrazione sia simpliciter cosa buona e giusta (semmai inevitabile), e che vada avallata in qualsiasi forma si palesi. Solamente che come fenomeno complesso, dalle radici attorcigliate alla vicissitudini dei continenti, merita un senso della complessità.

I migranti scappano dalla guerra, dalle persecuzioni politiche – i curdi, siriani, iracheni, libici, rohingya -; e tra le nuove povertà riscontrate nei paesi meno tecnologici, la maggior parte sono da addossare proprio agli standard di vita tenuti in quelli più ricchi. Ci sono studi, ad esempio, che documentano quanto stringenti siano i rapporti tra i flussi migratori e la desertificazione causata dai cambiamenti climatici. Per dirla in soldoni, mentre la parte settentrionale dell’emisfero terrestre, mangia, consuma e inquina, quella meridionale ne patisce le conseguenze in termini di siccità, di impossibilità di coltivare cereali, legumi, perché la terra si è inaridita.

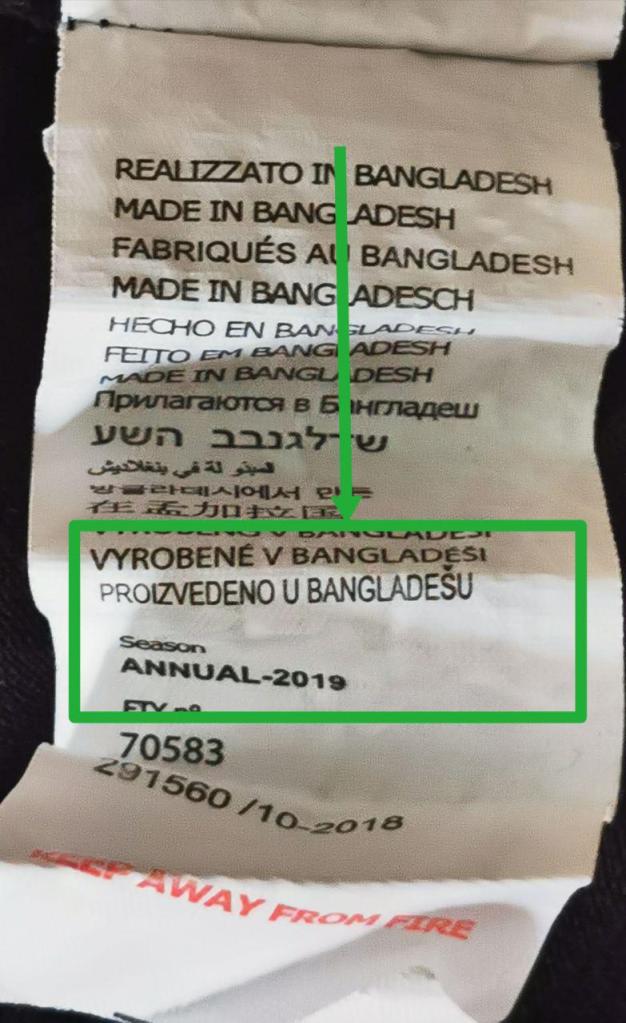

Ricordiamo poi lo sfruttamento della manodopera nella filiera dell’abbigliamento, dove griffe “bianche” hanno decentrato la propria produzione, a causa del costo della manodopera risibile, l’assenza di tutele sindacali e la possibilità di imporre salari sempre inferiori a fronte della competizione commerciale (a vantaggio ovviamente dei risparmiatori occidentali). Non è una “leggenda buonista”. Il 24 aprile 2013 a Dacca, nel Bangladesh, avvenne il crollo del Rana Plaza dove centinaia di donne erano costrette – segregate se non picchiate – per produrre capi d’abbigliamento a basso costo. Morirono 1125 lavoratori, soprattutto donne, e altre 2515 rimasero menomate. Sono numeri spaventosi. Tuttavia noi continuiamo a comprare polo “italiane” a costi ultra competitivi, e di come siano arrivate qui poco ce ne cale.

Ota Benga

Ma la storia che voglio raccontare non riguarda l’attualità. E’ una storia un po’ più lontana nel tempo. La storia di un uomo piccolo piccolo (un metro e venti dicono le cronache), una storia diversa dove però tutti i temi fino qui tracciati trovano una tragica esemplificazione. Una storia singola che contiene tutti i deliri e i misfatti della fine del XIX secolo, e quelli non meno cupi del XX.

E’ la storia di Ota Benga, il piccolo congolese, per raccontare la quale si deve partire distanti, in uno sfarzoso e austero palazzo di Laeken, in Belgio. Il palazzo reale. Leopoldo II, asceso al trono nel 1865 alla morte del padre vi si aggirava inquieto. Per un decennio aveva fatto pressione sul parlamento nazionale affinché approfittasse delle condizioni che il colonialismo sembrava offrire. Idioti, i politici erano degli idioti. Nonostante avesse lasciato carta bianca riguardo gli affari interni, non era stato ricambiato di pari moneta per quelli esteri. Il mondo era lì una miniera, un frutteto, un succoso frutto tropicale da spremere avidamente come già stavano facendo da molto più tempo e sagacia gli inglesi e i francesi. Persino gli olandesi, no dico gli olandesi in Sudafrica!, avevano approfittato. Possibile che solo a Bruxelles non si rendessero conto? Che i suoi connazionali non comprendessero quale opportunità andavano sprecando? Gente dalla dura cervice i fiamminghi, attenti alla borsa, ma prudenti fino al ristagno. Rimpiangeva, l’ambizioso sovrano, i tempi in cui Anversa trafficava col resto del mondo, le navi scambiavano spezie con l’Indocina e i mercanti si arricchivano. Dov’era finita la tigna di quelle generazioni? Toccava a lui, una testa incoronata, prendere l’iniziativa manco fosse un avido commerciante. Si domandava Leopoldo se i suoi connazionali gli avrebbero mai riconosciuto un tale merito. Probabilmente no, ma non si perse d’animo. Dapprima provò a coinvolgere Pietro Savorgnan di Brazzà, che lo aiutasse a imbastire una missione esplorativa, o filantropica, insomma una di quelle sciocchezze lì. Quel che contava era apparecchiarsi alla tavola prima che spegnessero le luci e chiudessero le cucine. Ma l’italiano declinò; riguardo l’Africa centrale aveva sancito un debito d’onore con la Francia, la seconda patria e gli aveva preparato per bene una conquista facile facile, proprio in Congo (per una contorsione del pensiero, tutt’altro che insolita in quei territori, gli dedicheranno la capitale Brazzaville). Leopoldo risentito per quel rifiuto, si rivolse quindi al più grande esploratore del continente nero, Henry Morton Stanley, il quale fu più accondiscendente. Non aveva ascendenti nobiliari, un‘infanzia passata a scappare dagli orfanotrofi e una curiosità mordace, sarebbe stato più malleabile. Insieme fondarono l’Association Internationale Africaine. E così nel 1879 partì la sedicente missione scientifica, pronta a esplorare nuove terre e ad annettere nuove succulente scoperte. Stanley si aggirava sulle acque melmose del fiume Congo, portandosi doni e oggetti curiosi, chincaglierie (ma, va detto, anche qualche prezioso cimelio), concludendo accordi con i capi villaggio. Questi, ignari apponevano una rudimentale “X” sul fondo di un documento di cui, ovviamente, non avevano compreso nulla. In una lingua diversa da quella che parlavano, e che avrebbero imparato a leggere molto più tardi. Troppo tardi. Non capivano. Men che meno afferravano ciò che avrebbe comportato per le loro terre e il loro popolo.

Agli occhi del mondo, a garanzia delle migliori intenzioni di Leopoldo, non bastavano le millantate finalità filantropiche e geografiche dai notabili dell’impresa. No, no. Occorreva di più, occorreva… un nome, uno che facesse sparire le ultime ombre.

E così attraverso la lenta cucitura di lembi diplomatici e di sudate annessioni militari, riuscì dopo pochissimi anni a fondare uno stato completamente nuovo, riconosciuto nel 1885 dalla conferenza di Berlino, in Prussia, dove si decidevano – com’era inevitabile che fosse – i destini dei popoli africani. Finalmente Leopoldo aveva la sua fattoria negra. Ma il nome, un’acrobazia diplomatica che avrebbe fatto scuola, doveva indicare altro: lo Stato Libero del Congo, la cui purezza d’intenzione e autonomia era suggellata emblematicamente dalla nomenclatura fiamminga Kongo-Vrijstaat. Mica poteva spiegarglielo in Lingala che finalmente erano liberi.

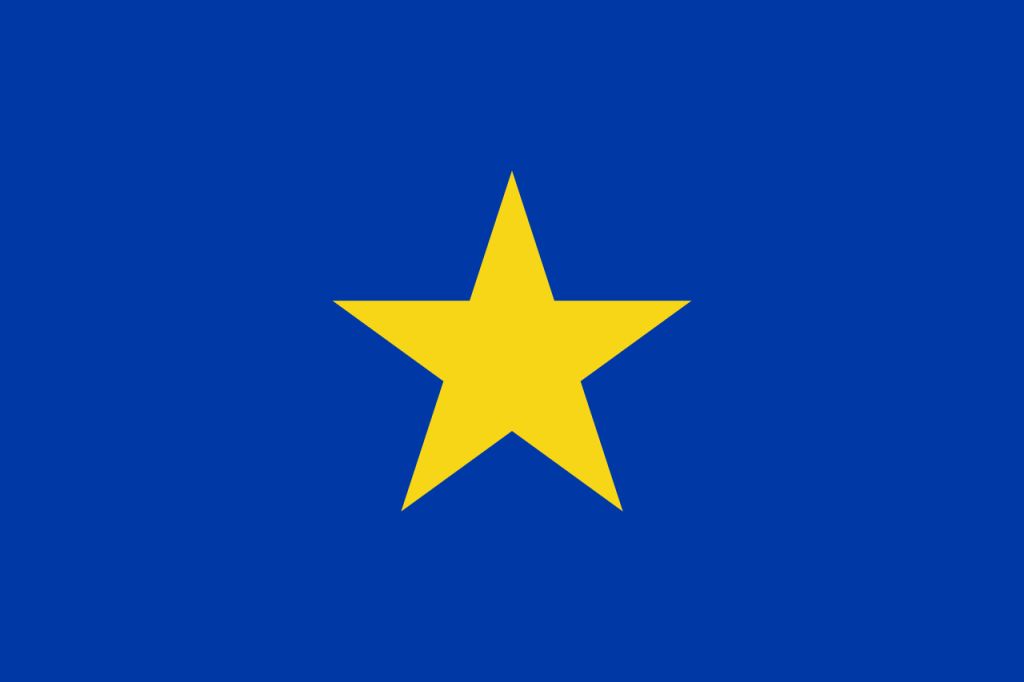

La bandiera era una stella in campo indaco, a suggellare la luce che il monarca europeo stava portando presso quei selvaggi. Non si trattava beninteso di un possedimento coloniale belga, ma di una proprietà privata del suo sovrano, che divenne a questo punto Leopoldo I del Congo – liberato s’intende -. Tuttavia non sentì mai il bisogno effettivo di visitare il proprio giardino africano. Poteva fare tutto restando sotto la confortevole ombra degli ippocastani del sontuoso giardino.

Un seduttore, Leopoldo; era riuscito ad ammansire i francesi preoccupati dei propri possedimenti, i britannici e persino Bismarck, con la promessa di creare nell’area dei Grandi Laghi uno stato cuscino. Promise, elargì sorrisi e buone intenzioni, ché la stella fosse mica lì per caso, avrebbe promosso le missioni cattoliche, ostacolato la tratta degli esseri umani – che i feroci Batambatamba continuavano a imperversare tra l’isola di Zanzibar e il Sudan, e da lì verso il medio Oriente o l’India -, e avrebbe affrancato i mercati. Fece molte promesse Leopoldo a Berlino, e non fu invano. Certo, non si soffermò troppo a discutere che gli schiavisti, oltre che disumani, erano i principali competitori nel commercio dell’oro bianco: l’avorio, di cui l’Africa si pensava essere, a torto, una miniera inesauribile.

Ma con un’intelligenza rara per il commercio Leopoldo riuscì a guardare persino oltre alle zanne, che cominciarono a impilarsi sulle pareti delle nuove stazioni di transito, lanciandosi a capofitto nella ricerca di quello che sarebbe stato per decenni uno dei pilastri dell’industria europea. La gomma! Nel suo orto privato Leopoldo poteva approvvigionarsi a dovere del raccolto delle piante di caucciù e di ficus elastica. Nel 1888 un veterinario scozzese, John Boyd Dunlop, trafficando intorno alla ruota del triciclo del figlioletto, inventò il pneumatico gonfiabile. Di gomma, appunto, migliorando così le condizioni di viaggio di milioni di viaggiatori e decretando, senza saperlo, una sentenza di morte per milioni di congolesi.

Proprio mentre l’avorio cominciava a diventare un problema, Leopoldo si ritrovava tra le mani un giacimento d’oro elastico. “Tra le mani” tuttavia era un modo di dire, poiché la manodopera doveva essere quella locale, poiché era sufficiente “convincere” gli autoctoni – che grazie a Leopoldo potevano vivere in uno stato libero – a lavorare gratis per lui. Quanta ingratitudine. Aveva portato loro la civiltà europea, potevano esimersi da lavorare sedici, diciotto al giorno ore per lui? Si era seduto al tavolo delle potenze coloniali con incolpevole ritardo, ci mancava che perdesse altro tempo prezioso a convincere i negri.

Tuttavia le cose ci misero un po’ a girare per il verso giusto, perché gli indigeni ci misero un bel po’ a capire le loro semplicissime mansioni. Non era nemmeno cattiva volontà, chissà se quelle bestie ce l’avevano una volontà propria?, ma di ignoranza e idiozia. Non capivano. Perciò dovette – e un po’ di questo si rammaricò, esclusivamente per l’immagine di benefattore che doveva pur sempre salvaguardare – usare i modi più bruschi. I militari della neonata Force Publique arrivarono a decimare intere porzioni di territorio, sterminare villaggi.

Poi c’erano anche altri sistemi di apprendimento, altrettanto efficaci e meno, appena meno, sanguinari. Come ad esempio la prassi di amputare una mano di quelli che non raggiungevano la quantità di raccolto prefissata. Ci sono foto dell’epoca, più eloquenti di qualsiasi statistica, dove ragazzini svuotati mostrano all’obiettivo il moncherino. Mica con un’aria di denuncia – chi li avrebbe ascoltati? -, ma più per documentare un esercizio doverosamente svolto. Quello dei carnefici. Inutile dire che Leopoldo diventò vergognosamente ricco, fino a che nel 1908 il parlamento belga gli portasse via il suo meraviglioso giocattolo. Ma questa non è la storia di una testa incoronata. Nemmeno quella di chi per arricchimento privato comminò un vero genocidio, quando di genocidi ancora non si sentiva l’esigenza di parlare. Alcune stime riferiscono che Leopoldo abbia fatto uccidere quasi dieci milioni di persone, un terzo della popolazione congolese.

Questa è piuttosto un’altra storia, quella di un uomo piccolo, un Twa oppure un Mbuti, un pigmeo, talmente piccolo da diventare presto un freak, una bestia da baraccone, ma non abbastanza piccolo da sfuggire alle maglie della storia degli uomini, uomini altri ma non grandi, i cui nomi continueranno a gocciolare l’altrui plasma sui libri di storia.

Ota Benga era nato intorno al 1880. Era un guerriero. Poteva seguire un leopardo per giorni, sapeva come spaventare un elefante lanciato in una carica forsennata, riconosceva perfettamente le impronte di un okapi passato giorni prima. Proprio tornando da una battuta di caccia, mentre ancora teneva la selvaggina sotto l’ascella, cominciò a non capire. Perché il villaggio, la sua casa, i fratelli, le sorelle, non c’era. Dov’era stata la sua esistenza c’erano soltanto rovine fumanti; Ota Benga non capiva, e quando non si capisce si soffre meno. Non fece neanche in tempo a realizzare ciò che era accaduto, quando fu catturato da alcuni mercenari. Doveva essere destinato anche lui a trasportare la gomma dall’interno sino ai porti, e caricarla sulle navi. Ma Gesù, era talmente piccolo che sarebbe servito a poco. E poi, con quei denti, limati e aguzzi come quelli di un felino, inquietava persino i carcerieri. Meglio disfarsene. No, non ammazzarlo, poteva pur rendere qualcosa.

Lo acquistò uno di quei personaggi senza arte né parte che attraversavano l’Africa, un po’ affarista e un po’ missionario. Il mercante se lo portò dapprima in Europa. Era lì che il credo positivista faceva allestire i primi “zoo umani”, con i curiosi a sciamare davanti alle gabbie. Non erano la prova provata che l’uomo discendesse da uno di quegli abomini? Sembrava un po’ come guardare dal buco della serratura di Dio, e sbirciare nel laboratorio dove aveva fatto le prove generali. Non c’era chi non volesse pagare il biglietto per quelle attrazioni. Ma l’Europa aveva materiale più che a sufficienza. Gabbie di pigmei n’erano già state allestite tante. Non ce n’era una libera (si fa per dire) per Ota Benga.

Allora il missionario, per nulla scoraggiato – in fondo ci aveva messo su dei bei soldi – salì su un nuovo bastimento, con il quale varcò questa volta l’Oceano Atlantico. Destinazione America. Nuovi mercati, altri curiosi, meno schizzinosi. Lì avrebbero pagato il giusto per un fenomeno come Ota Benga. Dapprima riuscì a farlo esibire all’Expo di Saint Luis nel 1904. Poi, finita la kermesse, doveva trovare altri interlocutori interessati.

Arrivarono così a New York, dove dapprima il pigmeo fu “prestato” al museo di Storia Naturale. Doveva servire a documentare qualcosa…, neanche aveva capito il missionario. Essenziale che pagassero. Ma Ota Benga si rattristava in mezzo agli animali impagliati. Dicono si fosse fatto aggressivo, troppo aggressivo, per i ricevimenti che l’alta borghesia ogni tanto qui teneva. In una di quelle serata danzanti, tra la bacheca dei coleotteri e sotto l’enorme scheletro della balenottera azzurra, Ota Benga fece una mossa decisamente sbagliata, mordendo uno dei rampolli Rockefeller, il quale voleva soltanto baloccarsi con lui, prenderlo in braccio come si fa con un cucciolo. Ne seguì che il Museo dovette allontanarlo, rischiando di vedere essiccare il copioso flusso di donazioni cui proprio non poteva fare a meno. Specie non a causa delle bizzarrie di uno scimmiotto.

Così la “carriera” da fenomeno di Ota Benga proseguì altrove, in contesti meno nobili, più vicini alla vorace curiosità della plebe. Finì nello zoo nel Bronx, stessa gabbia delle scimmie. Gli avevano persino costruito un arco giocattolo, perché sembrasse più minaccioso, o più patetico. L’esibizione – che fu, va detto, un enorme successo – suscitò tuttavia anche le rimostranze della comunità afroamericana della Grande Mela. Poco male. Avevano da poco raggiunto la liberazione dalla schiavitù, che non si allargassero troppo. Tra le voci più irriducibili della protesta, fu importante quella del Reverendo James B. Gordon, il quale insistette così tanto, con le missive al sindaco e ai notabili cittadini, che alla fine non solo lo liberarono, ma glielo appiopparono come un pacco ingombrante. Ormai la sorpresa per quella scimmietta con i denti aguzzi si era esaurita.

Il reverendo prese a benvolere Ota Benga. Nel modo che gli sembrava più congeniale, ovvero il proprio. Si prodigò affinché il pigmeo si americanizzasse, e smettesse così una volta per tutte d’essere uno scherzo della natura. Gli avrebbe insegnato l’inglese, gli trovò nel 1910, persino un lavoro, giù in Virginia, in una fabbrica di lavorazione del tabacco. Di tasca propria sborsò una somma importante per portarlo da un dentista, che gli incapsulasse gli incisivi, ché sembrasse un cristiano e non più una belva pronta ad assalire la preda. Era un uomo buono il Reverendo Gordon, un uomo di Dio. Perciò è curioso che stesse spingendo Ota Benga nella stessa direzione, ma per la ragione opposta, di quelli che l’avevano messo nella gabbia delle scimmie. Lo spingeva lontano da ciò che era.

Un gioco cui il pigmeo per un po’ provò a prestarsi. Non capiva le parole, ma gli occhi di un uomo buono, quello sì. Poteva accondiscendergli, mostrargli un po’ di riconoscenza. Un tentativo doveva farlo, ma nel cuore aveva soltanto un proposito, una sola chimera: tornare nella terra di suo padre, sulle tracce dei leopardi, nei sentieri della giungla. A casa. Per questo motivo accettò tutti quei compromessi, come il lavoro o di vestire all’occidentale. Doveva risparmiare quel che gli serviva per tornare a casa.

Ma le teste coronate europee decisero, per la seconda volta, che la storia dei grandi dovesse calpestare quella dei pigmei. Insieme a quelle di milioni di altri individui.

Nel 1914 in un posto di cui Ota Benga avrebbe continuato a ignorare l’esistenza, un uomo sparò addosso a una coppia su di un’automobile. Dovevano essere persone importanti, ma questo Ota Benga lo ignorava. Da quel duplice omicidio ci fu un’escalation di avvenimenti, e l’Europa – sempre l’Europa, le cui sorti Ota Benga avrebbe fatto volentieri a meno di incrociare – si lanciò in una voragine mai vista prima, una “Guerra Mondiale”. Anche l’America ne fu coinvolta. E gli U-Boot tedeschi cominciarono ad affondare qualsiasi bastimento o cargo si allontanasse dalle coste degli USA. Ota Benga non sapeva cosa fosse un sottomarino. E le poche guerre che aveva conosciuto erano tribali, dove si uccideva un nemico, ma lo si guardava dritto negli occhi mentre la vita scorreva via come acqua sulle pietre. Così no. Non sapeva che gli uomini potessero combattere a quel modo. Gli stessi che dovevano portare la luce del sole nel suo Congo, e che vi avevano portato l’ombra della violenza e della cupidigia.

A quel punto fece la sua scelta.

Così la sera del 20 marzo 1916, dopo una giornata di lavoro, Ota Benga si isolò nel piccolo locale che il Reverendo aveva affittato per lui. Dapprima si dedicò a un’operazione laboriosa e alquanto dolorosa: si estrasse da solo tutte le capsule, che avevano nascosto al mondo la sua dentatura particolare. Che avevano nascosto al mondo chi fosse Ota Benga. Poi si spogliò, e improvvisò un altare rituale, come quelli che tempo prima – sembravano secoli – aveva visto al villaggio. Neanche questo c’era più. Accese un fuoco, compì alcuni riti antichi. Non troppo precisamente (non li ricordava nel dettaglio, ma non era così importante, per quella volta sarebbe bastata l’intenzione). Poi da un panno estrasse un revolver. Non si sa come ne fosse venuto in possesso. Quella sera, dopo avere cercato di riconnettersi con il mondo degli antichi, da cui era stato strappato, si puntò la canna della pistola alla tempia e fece fuoco.

L’Africa agli africani

Quella di Ota Benga è una storia tristissima, ma niente affatto straordinaria. La sua disperazione, collocata al centro di tempi in cui la disperazione è l’unica mercanzia che i mantici della guerra continuano a dispensare, si perde come un sospiro al centro della tempesta. Questa proporzione non vale, tuttavia, solo come indicazione cronologica, ma anche topografica. Ota Benga è una goccia di dolore in mezzo a un oceano di dolore, e una zolla al centro di una territorio che geme e gronda il proprio sangue: l’Africa. E nessuno realmente sembra poter mai pensare che le cose potrebbero stare diversamente. Dovrebbero, senza forse.

C’è un callo che si è formato nella coscienza europea, se di coscienza si può ancora parlare, per cui ogni lettura, ogni paradigma costruito sulle sorti del continente nero, è che la sofferenza sia un prerequisito inscindibile dal prodotto osservato. Qualcosa d’inevitabile, come le formiche a un picnic o l’acne negli adolescenti.

E’ così da talmente tanto tempo che non si postula in alcun modo che le cose potrebbero andare in un altro modo. Ed è pure conveniente. C’è chi è destinato a soffrire e chi no. Noi ovviamente no. Possiamo, di quando in quando, commuoverci, elargire una moneta untuosa al senegalese appostato vicino ai carrelli vicino al discount, fare un’adozione a distanza, sì da sentirci migliori. Una carità pelosa che dà quell’attimo di sollievo, ma che non sposta un convincimento tanto più radicato quanto meno consapevole. Che, ovvero, ognuno si trovi esattamente nel luogo dove deve trovarsi, che ci sia un ordine implicito nelle cose, che la posizione di vantaggio relativo, assunta nella fugacità dell’incontro, sia giusta così, a prescindere dai livelli empatici adoperati. Ma è davvero così?

La Caverna di Alì Baba

Sono partito ricordando che il sovranismo che imperversa nelle nostre contrade, sui social, e che ha determinato la fortuna politica del personaggio Salvini, si crogiola, tra untuose illazioni al non essere razzisti, a una pretestuosa difesa del territorio, farcita di tautologie come “ciò che è nostro deve essere nostro”, “ognuno a casa sua”, et similia.

Ma se i migranti hanno compiuto un atto così tragico come strappare i legami con l’origine, non sarà simmetricamente proprio perché non hanno potuto tenersi il proprio? La storia di Leopoldo II con il Congo – che ha schiacciato il piccolo Ota Benga come un gheriglio sotto un cingolato, è solo un cliché degli accadimenti africani. Il problema africano è di essere un territorio smisuratamente ricco. Ed evidentemente in tutto questo c’è un enorme paradosso. Il continente è scandalosamente ricco di ogni tipo di risorsa naturale. Dal petrolio nigeriano, il legname delle foreste equatoriali, il rame, i diamanti nel centro-sud del continente (senza la scoperta dei quali, ad esempio, avremmo letto storie differenti sull’Apartheid sudafricano), il rarissimo Coltan indispensabile per le nanotecnologie e l’uranio. Pochi sanno, ad esempio, che il materiale radioattivo usato dal progetto Manhattan sino al poco meritevole epilogo di Hiroshima veniva dal Congo. Ancora il Congo, già, grande come tutta l’Europa occidentale, un paese che è una autentica “Caverna di Alì Babà”: oltre alla gomma che interessava tanto a Leopoldo II (e oggi ovviamente tutti i produttori di pneumatici), ci sono i diamanti, l’oro, i metalli rari e appunto l’uranio. Il Congo è il terzo giacimento planetario di Rame, e il primo di Colombite (Niobio) e Tantalio (il citato Coltan); il tantalio in particolare è un metallo che resiste fino ad altissime temperature – il suo punto di fusione è 6000 °C, ed è quindi indispensabile per i microcircuiti, i processori e ogni cosa riguardi l’hi-tech. Ebbene, l’80% del Coltan planetario si trova, sotto forma di una ghiaia apparentemente insignificante, sul letto dei fiumi congolesi. Quindi, se una persona (faccio per dire) utilizza uno smartphone, una consolle di gioco – la Sony dovette rinviare il lancio della Playstation 2 di qualche mese proprio a causa della contrazione dell’offerta di Coltan), oppure un computer, ebbene, costui può dare per certe almeno due cose (e un corollario): la prima è che nel suo device c’è una piccola parte del Congo e la seconda è che ad arricchirsi per le inevitabili impennate del prezzo del Coltan non sarà mai stato un congolese. Qui occorre però inserire il corollario, perché la seconda affermazione non è del tutto vera, se non si precisano alcune cose. Ovvero marginalmente anche i congolesi sono riusciti a guadagnare dalla raccolta, e poi dalla vendita del materiale, ma il tutto secondo i processi della cosiddetta economia informale, la quale, nel caso della storia recente del Congo, è stata un’economia di guerra. Perciò sì, talvolta anche alcuni congolesi – ma anche ruandesi, ugandesi e angolani – hanno tratto dei benefici dal Coltan, ma molto spesso, ne sono venuti in possesso attraverso meccanismi di prevaricazione, stermini e faide, che hanno lasciato le strade del paese lastricate di morti. E’ facile che i pochi africani a essersi arricchiti con il Coltan, insomma, siano dei signori della guerra locali, a capo di una milizia, siglata da un acronimo oscuro, che per poter controllare una regione abbia facilmente ucciso, smembrato, stuprato, assalito villaggi con i propri “kadogo” (bambini soldato, a suo tempo rapiti dalle proprie famiglie) qualche villaggio. E in nessun caso i veri profitti, neanche con questo corollario, i veri profitti saranno stati realizzati localmente. L’Africa e le sue ricchezze sono storicamente state depredate dal mundele. L’uomo bianco.

E’ così. Le miniere del Katanga sono vergognosamente ricche d’ogni ben di Dio. Di Dio, forse, ma certo non dei congolesi. Parliamo infatti di uno dei paesi più poveri del pianeta, e il ragionamento potrebbe essere troncato qui. Perché la storia dice esattamente che i congolesi, come gli altri africani, non hanno mai potuto usufruire, sfruttare o negoziare da una posizione di forza. Anzi. La storia dell’arcinota instabilità politica del continente, le guerre civili ricorrenti come monsoni ai tropici, l’ascesa al potere di politici controversi – Amin Dada, Bokassa, Mobutu e Mugabe per citarne alcuni tra i più sanguinari e folcloristici -, dittatori crudeli e megalomani, “signori della guerra”, sono le maglie di una rete ove la convenienza del primo mondo verte proprio sulla sostanziale incapacità di autogovernarsi del terzo. Sui libri di storia non lo troveremo, ma subito dopo la seconda guerra mondiale, il più pesante tributo di sangue mai pagato da una popolazione in un conflitto, appartiene alla seconda guerra del Congo (1998/2003 dice Wikipedia, ma in realtà non si è mai del tutto sopita). Un conflitto duro, sporco e complicato, tanto da scoraggiare le letture parenetiche utilizzate dai reporter e gli storici occidentali, combattuta in varie fasi e tra molte fazioni. Ma con un denominatore che si è affermato trasversalmente in tutte le fasi – specialmente le più cruente – della guerra, ovvero il controllo dei ricchissimi giacimenti congolesi.

Perciò dire che le nostre ricchezze, i diamanti incastonati negli anelli degli innamorati a San Valentino, gli Smartphone e tutti gli oggetti che ci sono divenuti negli anni familiari e indispensabili partner di vita, insomma che tutti questi benefit siano macchiati del sangue di innocenti, non è purtroppo un’iperbole, una forma di masochismo celata nel senso di colpa che il neoliberismo magari coltiva nell’inconscio. Non è il mantra di un nostalgico ritorno a Che Guevara, ma è un doto di fatto, facilmente constatabile. E pure in modo facile e disarmante. Il Congo è un paese ricchissimo – come risorse – e nel 2010 il suo bilancio segnalava 4,9 mld di dollari. Più o meno come una quello di una prestigiosa università statunitense. Dove sono finite quelle ricchezze? Non nelle mani dei congolesi, questo è certo.

Un paese con con PIL pro capite (2009) di poco più di duecento dollari, con un’aspettativa di vita appena superiore ai quaranta anni e una mortalità infantile tra le più alte del pianeta (167 bambini su 1000 non raggiungono i cinque anni), il 30% di analfabetismo, l’assenza di infrastrutture, la corruzione dilagante che si è protratta attraverso tutti i regimi, l’assenza di ospedali e di una qualsivoglia parvenza di welfare. Con tutte queste premesse, privati di ciò che appartiene loro, cosa risponderà un congolese se gli si domanda dove vorrebbe essere, risponde “Na Poto”, ovvero in Europa. Gli si può dare torto?

E’ sempre la stessa Storia…

Da centocinquanta anni le concessioni, i retaggi coloniali, vengono mantenuti sostanzialmente intatti. Il continente africano ha conosciuto lungo tutto il XX secolo un’unica sequela di conflitti, colpi di stato, genocidi – come quello ruandese nel 1994, alle cui spalle c’era un retaggio triplista inventato, o almeno radicalizzato, dai belgi -, violenze inimmaginabili, scontri fratricidi e fame, tanta fame, il cui unico minimo denominatore è stato che giovavano a qualcun altro, perché le ricchezze che si sarebbero potute conservare, come “risorse nazionali” erano già sopra un bastimento diretto in Europa, Asia o America. Insomma, di tutti gli slogan criptorazziali, che sono diventati il mainstream della comunicazione politica e, purtroppo, istituzionale, la più ipocrita di tutte è quella secondo cui gli africani andrebbero “aiutati a casa loro”. Perché è vero l’esatto contrario. La gomma della Liberia, il petrolio di Brazzaville o quello nigeriano, i diamanti della Namibia, finiscono nelle vetrine di Cartier, nei battistrada dei pneumatici Firestone oppure nei serbatoi dei fuoristrada giapponesi. E’ tutto sotto la luce del sole.

Se gli africani sono stati depauperati è perché non hanno – pro domo nostra – potuto far conto su ciò che la natura aveva offerto loro. Il motivo recondito delle migrazioni non è dunque da ricercare in un avvenire migliore, ma in un passato (e un presente) rapace. E se le cose stanno così – fingiamo di poterne ancora dubitare – allora ogni forma di migrazione dai paesi più poveri verso quelli più ricchi conterrà inevitabilmente una quota di risarcimento per un debito, un debito di guerra soprattutto, un debito morale ed economico che sarà quasi impossibile estinguere. E ad ogni rata gli uomini dei cosiddetti “paesi progrediti” dovranno presentarsi col capo cosparso di cenere, e il cuore profondamente contrito. Ecco la pacchia.

Ma purtroppo le regole le fanno i prepotenti, e non le loro vittime.

Quanto hai scritto

"Mi piace""Mi piace"