Cosa hanno in comune il piccolo Manuel e Silvio Berlusconi (oltre all’ovvietà di avere lasciato questa vita negli stessi giorni). Il Cavaliere solo poche settimane fa, dal suo superattico sanraffaelita , ha indossato giacca e cravatta per annunciare che era ancora lì, a riorganizzare il partito e che presto bla bla, annunciando ch’era sempre alla guida del partito. Insomma, non rinunciava a portare avanti la particolare sfida di longevità politica (e biologica) Mentre per il piccolo Manuel lo sconforto ha tutto un altra dimensione perché, a 5 anni, aveva letteralmente tutta la vita davanti. È impossibile non rimanere sconvolti per il contesto che ha causato l’incidente, la “challenge” tra cinque seguitissimi pirla (youtuber), a guidare una mastodontica macchina di lusso ininterrottamente, alternandosi alla guida, per cinquanta ore. Eppure anche qui c’è qualcosa che stona. Stona ulteriormente intendo. Le analisi – sacrosante – di semiologi, studiosi del costume, sociologi si sono messi a osservare che questa è l’epoca della antipatia (nel senso di assenza di empatia); ed è difficile dare loro torto se il padre del ventenne decerebrato parla di una “ragazzata” e “che tutto si sistemerà”. Ma in fondo anche questa più che arroganza finisce per sembrare una sostanziale incapacità di realismo, (“accade solo quello che non ci fa soffrire”, si direbbe). Eppure quel riferimento, becero, alla “sistematibilità di ogni circostanza” mi ha fatto tornare in mente proprio il delirio di onnipotenza di Berlusconi (i cui accoliti per altro insistono sul fatto che Silvio, nel contesto di celebrazioni funerarie alla Kim Il-sung, continuerà a essere al centro del progetto politico di FI. Allora mi domando: cosa deve succedere per uscirne, per uscire da tutto? Mi vengono in mente quei film americani, di guerra, dove la recluta più sprovveduta, un po’ maldestra, viene farcita di piombo nemico, con tutte le interiora sparpagliate per qualche decina di metri quadrati, ma i cui commilitoni non riescono a dirgli altro che “andrà tutto bene”. Perché dovrebbe andare tutto bene? Perché dubitare dell’intelligenza della recluta nel giungere a una conclusione appena più realistica? Da dove nasce che ci fa pensare che le cose non possano che andare bene? La verità è che non lo sappiamo. Ogni volta che una persona amata valica l’ingresso di casa per andare a comprare le sigarette, può succedere LETTERALMENTE qualsiasi cosa. Dovremmo quindi vivere avviluppati dall’angoscia dell’incognito? Forse, almeno un pochino, sì. Confesso mi piaccia pensare che noi abbarbichiamo una rappresentazione “normale” dell’umana esistenza per poi lasciare, ad esempio, ai film horror di dare una opaca rappresentazione dell’altra parte, seppellita nell’inconscio, non solo di ciò che ci potrebbe accadere, ma delle forze irrazionali che fanno da contraltare al mondo che preferiamo raccontarci.

Quando ero a Berlino, un sera presi i miei studenti e li costrinsi – era ora di cena – a visitare apochi portoni di distanza una stolpensteine.

La mattina dopo, in procinto di ripartire per l’Italia, scendendo la scala a chiocciola, feci un volo spaventoso. L’ironia è sempre in agguato. Avevo voluto insegnare ai miei ragazzi “le pietre di inciampo”, ma alla fine ad inciampare ero stato proprio io. Nel modo più goffo possibile, poi. Il bilancio – alluce e sterno rotti – si dimostrò immediatamente benevolo, ma occorreva davvero poco, pochi centimetri più in qua o in là, e sarebbe andato tutto molto peggio. La verità è che ci piace raccontare che le nostre città siano “sicure” (e se il termine di confronto fosse Goma, nel Congo orientale, o la messicana Juarez né avremmo tutte le ragioni).

Ma è tutto relativo. Camminiamo per tutta la vita su una lastra di ghiaccio più sottile di quanto vorremmo. Più scivoloso di quanto ci piacerebbe confidare. E quindi si muore. Intendiamoci tutte (o quasi) le politiche volte alla salvaguardia degli innocenti, i posti di blocco, le pattuglie di polizia, i controlli continui potrebbero, dovrebbero diminuire le tragedie. E su questa strada si deve, con discernimento, insistere. Questo porterebbe però a diminuire le tragedie, ma non eliminarle. perché questo non è possibile. Ogni volta che un fiume esonda – provocando ovviamente molti danni a cose e persone -, allora sugli scranni degli accusati arrivano pubblici amministratori, le autorità dei fiumi. Perché – si noti bene – viviamo all’interno di un paradigma, secondo il quale “ogni evento, ogni morte è prevedibile, ogni tragedia è annunciata (fare caso, per favore, a quante volte i giornali titolano così, spesso a poche ore), ogni evento è riconducibile a un responsabile”. Perché se si individua un capro espiatorio allora le tragedie sono più difficili a verificarsi.

Ecco, io non vorrei essere frainteso quindi lo ripeto, ogni tragedia dovrebbe – NEI LIMITI DEL POSSIBILE E DELLA RAGIONEVOLEZZA – essere evitata, le contromisure tutte sollecitate, ed è questo un lavoro immane che ci tocca ancora fare.

Ma c’è una cosa che mi lascia sempre basito davanti a questo tipo di contestazioni, ed è che per quanti strumenti ci si possa dotare, per quante strategie vengano prefissate, per quanti logaritmi possiamo applicare al traffico o alla guida dei veicoli, non basterà mai. Benedico ognuna delle cose che possano aiutare in questo senso, vorrei moltiplicare ogni fattore di sicurezza nei limiti del possibile e del ragionevole.

Ma quello che mi chiedo è se non sappiamo più morire. O, se si preferisce, non sappiamo più che si debba morire. E non sappiamo più dire “Addio”. Solo qualche fa un uomo nato molto lontano da qui, il Dalai Lama, disse una cosa per me illuminante:

“Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell’Occidente è che perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente in tale maniera che non riescono a vivere né il presente, né il futuro. Vivono come se non dovessero morire mai e muoiono come se non avessero mai vissuto.”

Da un certo punto di vista Tenzin Gyatso partiva avvantaggiato, perché il fondatore della sua religione, il Principe Sakyamuni (il Buddha) 2600 anni fa aveva fatto iniziare il proprio percorso esattamente con la scoperta della morte, della malattia e della vecchiaia. Esattamente le dimensioni che la nostra società si adopera alacremente per obnubilare, quantomeno dal vocabolario, dagli immaginari e soprattutto per occultare alla vista di tutti. Certo la morte è ingiusta, scandalosa, specie quando colpisce i più innocenti, chi ha una vita davanti, quando cinque imbecilli giocano con la vita degli altri, o – persino peggio – quando le logiche neocolonialiste e una indifferenza criminale comporta la totale estirpazione di quel poco d’umano che c’è rimasto, quando le cosiddette nazioni civilizzate assistono senza alzare un dito all’affondamento di pescherecci carichi di disperazione, di donne e di bambini.

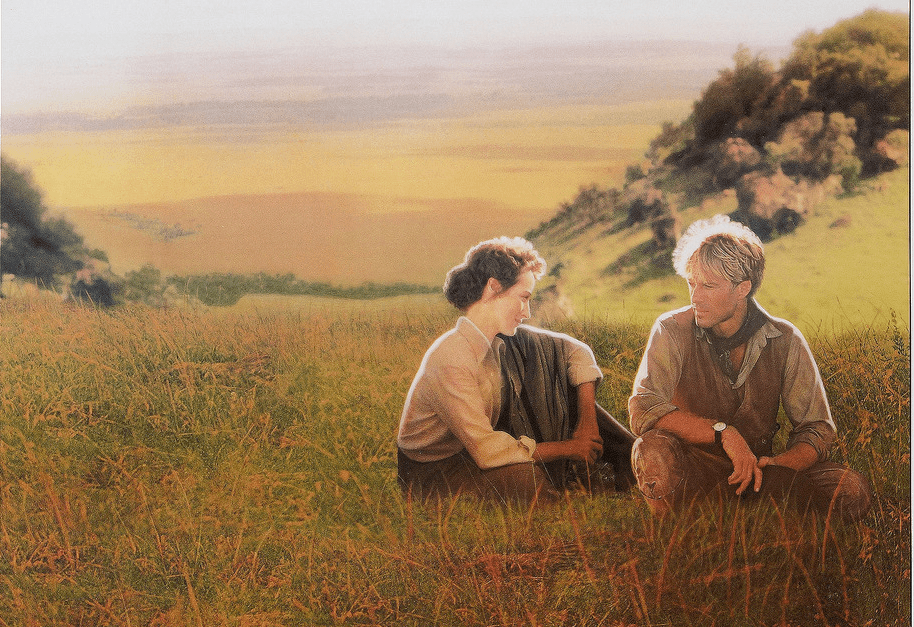

Ci scandalizziamo giustamente davanti a tutte queste morti. Tuttavia è come se ci fossimo dimenticati che morire è l’esperienza più naturale e inevitabile. Ci manca il senso del lutto. In analisi l’elaborazione del lutto vuol dire che, a un certo punto, ci si sente pronti a lasciare andare qualcosa o qualcuno, qualcuno che non ci sarà più. Nel bellissimo “La mia Africa”, quando Denys si schianta con l’aereo, al funerale Karen prende un pugno di sabbia per riversarlo sulla fossa dove lui è ormai seppellito, ma non riesce ad aprire la mano e così tiene stretta a sé proprio la sabbia. Non “lascia andare”.

Già, ma andare “dove”? Perché da un certo punto di vista le religioni – almeno quelle che ci riguardano più da vicino – ci risolvono una serie di problemi, paradossalmente esasperandone un altro. Un sacerdote cattolico, ad esempio, durante l’omelia fa riferimento a un “oltre”, dove la persone che muoiono “smettono di soffrire” e “vivono al cospetto di Dio”. Tutto bene, per chi confida in questi valori. Il problema è che il Cristianesimo ha da circa 1600 anni abbracciato la filosofia ellenistica, arroccandosi prevalentemente sul capostipite di questo, un certo Parmenide, per il quale le cose o sono, o non sono. Ovvero al Cristianesimo – ma potrei fare altri esempi – manca la cosiddetta ambivalenza, la presenza nella assenza e l’assenza nella presenza. Quella che Jung chiamava la Coniunctio Oppositorum, quella sintesi degli opposti che a Oriente hanno appreso molto prima di noi. Una sintesi degli opposti che consentirebbe, se adottata anche alle nostre longitudini, di immaginare che le persone si possono lasciare andare, perché qualcosa comunque resta, qualcosa si allontana, intraprende un viaggio nel regno delle ombre, ma non se ne va mai del tutto. Non verso un aldilà, a meno che si riesca a pensare alla parola “aldilà” in modo differente da come sempre effettuato.

A prescindere da ogni convinzione religiosa. La morte è una tragedia, ma non superiore per esempio all’avere sprecato ciò che l’ha preceduta.

C’è uno dei film che amo di più, purtroppo semi sconosciuto: “Il Dolce Domani” (The sweet hereafter). La regia è di Atom Egoyan, il romanzo di Russell Banks. Vi si racconta di un minuscolo villaggio canadese, Sam Dent, perduto sulle Montagne Rocciose. Un giorno lo scuolabus, con tutti i bambini a bordo, esce di strada e finisce su un laghetto ghiacciato, dove dopo aver crepitato qualche secondo, finisce sul fondo. Tutti i bambini muoiono. Tutto il paese, il suo futuro, il significato attribuito all’esistenza muore in quel momento. Ma per qualche settimana gli abitanti del paese, coperto di neve e ghiaccio, è come se non riuscissero nemmeno a codificare il dolore, così continuano le proprie routine. Giunge sul luogo però un avvocato (Ian Holm) il quale scientemente comincia a sobillare che di quell’incidente andrebbe individuato il responsabile – non l’autista, Dolores, sopravvissuta insieme a Nichole, l’accompagnatrice adolescente -, lì non c’è niente da spremere. Occorre arrivare più in alto, alla compagnia che gestisce le strade, oppure l’industria che ha costruito il pullman. L’avvocato, così come il pifferaio di Hamelin, dapprima non viene ascoltato, ma progressivamente trova e consolida il suo seguito. I genitori di Sam Dent devono “solo” lasciare che egli trasformi il loro dolore, ancora congelato, in un odio incandescente. E quasi riesce nella sua opera, se non incontrasse due strani alleati, dapprima Billy Ansel, che quella mattina viaggiava a pochi metri dal pullman. Ha visto tutto, e proprio perché ha visto che non vuole sentir parlare di negligenze o di colpe. Billy Ansel che ogni volta che rivede l’autobus, dove i suoi gemelli sono periti, al posto di accusare e imprecare, si leva il cappello, come per un saluto, una perdita provvisoria, un rimando a un incontro che sta oltre l’orizzonte dell’esperienza. E infine Nichole che mente al tribunale, e dice che l’autobus viaggiava troppo veloce. Lei ha capito il mondo degli adulti. Lei che non è più bambina e che una sedia a rotelle impedirà di diventare grande come avrebbe voluto. Il mondo degli adulti è infingardo, il padre con il quale intratteneva una relazione incestuosa non si volgerà più a lei. Tanto vale rompere quella cosa cui sembrano tenere tanto: la vendetta, l’odio, l’odio necessario per attribuire un significato a ciò che accade. No, Nichole è la bambina claudicante di Hamelin che il pifferaio non riesce a trascinare dentro la montagna. E va bene così, perché da quando il demone viene allontanato, – il demone necessario, quello della rabbia, quello per cui ogni avvenimento è riconducibile a un colpevole -, da quel momento “tutti i bambini, quelli vivi e quelli morti vivono in un dolce domani.”

Ovviamente non voglio convincere nessuno, soprattutto su tematiche talmente delicate. Nessuno può presumere quale sia la soglia di dolore che un’altra persona possa sperimentare. Non è questo il mio intento. Ma forse dovremmo imparare a non trattenere la terra in mano, dovremmo reimparare una parola come Destino, e non deve essere per forza un destino ultraterreno. Magari è il Destino della materia, forse quello delle stelle di cui siamo fatti, magari quello della reincarnazione, magari un eterno ritorno. Ma di sicuro occorre imparare a staccarsi dalle cose che amano, cosicché possano fare il proprio viaggio, finanche oltre le brume della morte. Ma un Destino c’è, e là, là in fondo, un giorno ci ritroveremo.