Ovvero perché non dovresti mai buttarti giù da una scala. Ma se proprio devi, fallo lontano da casa ☺︎

Legenda feed back:

⇣ inammissibile

✩inaccettabile

✩✩ pessimo

✩✩✩ neutro

✩✩✩✩ buono

✩✩✩✩✩ eccellente

Poche settimane fa, il 6 febbraio 2020 – ultima visita di controllo – si è conclusa la mia esperienza con Humanitas ✩, ospedale con cui non voglio, né vorrò mai più avere a che fare. In nessun caso 😠.

La mia esperienze è stata talmente negativa da tracimare ovunque dallo stesso concetto di “inaccettabile”, con cui vengono provvisti i questionari on-line. Molto oltre.

E dire che mi ci si ero rivolto proprio per l’aurea di modernità ed efficienza che la precede – per la mia esperienza del tutto immeritata -, il mitologema lombardo della prevalenza del privato sullo statale, o la molteplicità di interlocutori anche interni, che me lo avevano suggerito (certo in buona fede). Per spiegare il mio disappunto, mi occorre fare una premessa. Non breve.

Credo si possa dire che io sia, o sia stato, un uomo fortunato, perché sono arrivato a 52 anni senza mai aver dovuto subire un ricovero. Qualche pronto soccorso, sì, le tonsille e l’appendicite nella preistoria personale. Ma gli ospedali li ho conosciuti quasi esclusivamente come visitatore. Fino a tre anni fa.

Altra piccola postilla. Sono un insegnante, e come molti miei colleghi, sovente ho accompagnato le mie classi a fare degli stage/gite all’estero. Ed è qui (o meglio, lì) che ho conosciuto il mondo ospedaliero dall’interno, qui che mi sono “fatto la bocca” 👄. Nonché, è solo in seguito a un ricovero “estero” ho dovuto fare la medesima esperienza in Humanitas, soltanto a una manciata di chilometri da casa mia che, dove però mi sono sentito davvero straniero. Il paragone tra le situazioni è tutto a svantaggio, in proporzioni mortificanti, per l’ospedale di Rozzano. Un paragone che però voglio fare. Sono un docente, e questa volta voglio dare i miei voti.

Allacciate le cinture, si va.

EIRE 🇨🇮☘️

2017, febbraio. Sono in gita a Dublino ✩✩✩✩, dove viene a trovarmi un blocco renale. Dopo giorni confinato nella camera d’albergo (della città ho visto ben poco 🚽🤮, e anche il compleanno lo “festeggio” in solitaria 🎂🚽…), mi rivolgo a un medico privato, e questo infine mi spedisce all’Ospedale 🏥 Saint James ✩✩✩✩✩.

Per questa istituzione, per le persone che ci lavorano, per quelle che hanno toccato il mio dolore, ho solo da esprimere una gratitudine commossa 😍🙏. Tutti. Dal primario 👨🏻⚕️ (giovanissimo) che mi inserisce il primo catetere della mia vita, chiamandomi sempre per nome 😮, rassicurandomi. Ero in buone mani 👐. Vorrei ricordare il nome dell’infermiere ✩✩✩✩ (quattro stelle perché non posso darne cinque a tutto e tutti) che durante il triage si accorge che sono lì da poche ore – nulla rispetto a riscontri successivi – e non avendo io mangiato nulla, spunta (chiamandomi per nome, di nuovo) nel mio cubicolo per portarmi due tramezzini, una bottiglietta d’acqua 🍶🥪 e un po’ di allegria quanto la mia condizione mi consentisse. Porta una mascherina 😷, e inizialmente la cosa mi ansia. Sono forse contagioso? Lui appena se ne accorge, se la strappa via, con fastidio. E fanculo alle procedure 🖕! Mi piacerebbe ricordare il nome dell’infermiera che mi sposta da un’area appartata e un’altra meglio sorvegliata – la mia pressione è scesa a 40/80 🌡🧟♂️ – con grazia e allegria. Non capisco praticamente nulla, ma ride e fa ridere le persone accanto a me. Scopro il buonumore come una skill professionale per gli operatori sanitari. E no, scoprirò poi che non è vero che “tutto il mondo è paese.” ☘︎

Anche il mio cuore disidratato ride con loro ❥, nonostante le espressioni preoccupate dei medici 😟. Mi piacerebbe ricordare ancora i nomi delle infermiere che fanno a gara di generosità- “maybe, maybe”… – per procurarmi un caricabatterie 📱 (il mio è rimasto in albergo), senza il quale perderei il contatto con i miei affetti in Italia; la vincitrice che lo mette in carica mentre dormo, così che lo ritrovo carico al risveglio.

IRISH FAIRIES AROUND MY BED

Slanci commoventi nel momento di una grande vulnerabilità. Le stesse infermiere che mi salutano alla dimissione, creando un capannello gioioso intorno a me, con tanto di consigli “Take care yourself”, “Goodbye”, manco fossi una rockstar alla fine del concerto. Vorrei tanto ricordare il nome del medico di guardia che, dal Pronto Soccorso 🆘, sale nella mia camera la domenica pomeriggio (🙀), solo per blandirmi e assicurare che l’indomani mi dimetteranno in tempo per saltare su un taxi e di qui sull’aereo 🛫 che porterà colleghi e studenti in Italia. Non ricordo i nomi, ma è grazie a questi sconosciuti che ho compreso la differenza tra “prendersi cura” e somministrare un farmaco, oppure prenotare un esame.

Un nome tuttavia lo ricordo, Gemma ✩✩✩✩✩✩ (sì, sono 6 😍), la caposala notturna del reparto “Sir William Wilde” dove vengo portato dopo il triage. E’ circa mezzanotte, e dopo una serie di ascensori e porte scorrevoli arrivo in reparto, e lì c’è Gemma. Mi si fa incontro senza guardare i foglietti che mi svolazzano intorno. Guarda me, dritto negli occhi, “don’t worry too. I’m Gemma and I’ll take care, from now on. For everything, you can ring the bell 🔔.” Gemma, the jewel 💎; Gemma, the fairy queen 👸🏻🧝♀️💚.

Un femminile potentissimo♀︎, direbbero i miei amici psicanalisti. Un archetipo. Gemma che gira per le camerate con la luce fioca 🔦, che si muove felpata a controllare che tutto vada bene, che ti ascolta se hai fatto un incubo, che basta un trillo e arriva subito a versare nella cannula che penzola dal avambraccio un pain killer ✩✩✩✩ – I love it –, e che quando risponde ai miei impacciati “thank you” con la formula “you’re welcome”, ti fa capire che non è solo una forma di cortesia. Non qui. Non lei.

Io, in terra straniera, a sostenere colloqui a proposito della mia salute con il mio inglese ‘The cat is on the table style🐱, non mi sono mai sentito estraneo.

DEUTSCHLAND 🇩🇪🍺

Questo è accaduto l’altroieri, mentre ieri – quattro mesi fa per la precisione – durante una gita scolastica a Berlino, il giorno del ritorno, sono riuscito a inciampare su una ripida scala a chiocciola @. Come il dottor Urbino ne L’Amore ai tempi del colera 😷♥️. Quantomeno non ci sono rimasto secco 🔚👻. Una caduta paurosa, il cui bilancio – leggera frattura allo sterno, e rottura scomposta di un alluce 👣- è decisamente positivo; insomma poteva andare molto, molto peggio.

La corsa in ambulanza 🚑 all’ospedale Charité 🏥, il passaggio in triage, la permanenza in terapia intensiva (un brutto ematoma sotto la gabbia toracica 🤕), la pianificazione di un intervento al piede e, infine, i giorni di degenza in ortopedia li ho vissuti in totale solitudine. Eppure, ancora una volta, mi sono sentito capito – sebbene nessuno parlasse la mia lingua –, fatto partecipe di quel che accadeva. Dal medico che mi esponeva alla ecografia, “could be dangerous?”, gli ho domandato, “could be…” 🆘, ha ammesso con un sorriso mesto. La prima notte in terapia intensiva sono stato accudito con premura, non solo clinica ma anche empatica. Un’altra volta mi ritrovo a 1000 km da casa, con un cellulare scarico (i miei effetti personali hanno preso il volo con la comitiva), e anche questa volta un’infermiera ☆☆☆☆ durante il mio sonno mi prende il telefono, per restituirmelo carico la mattina 🙏. Un altro prodigio di gentilezza. Intanto mi impacchettano il piede in uno scarponcino ortopedico ☆☆☆☆☆, ultramoderno. Non mi fa neanche più male, e non è poco.

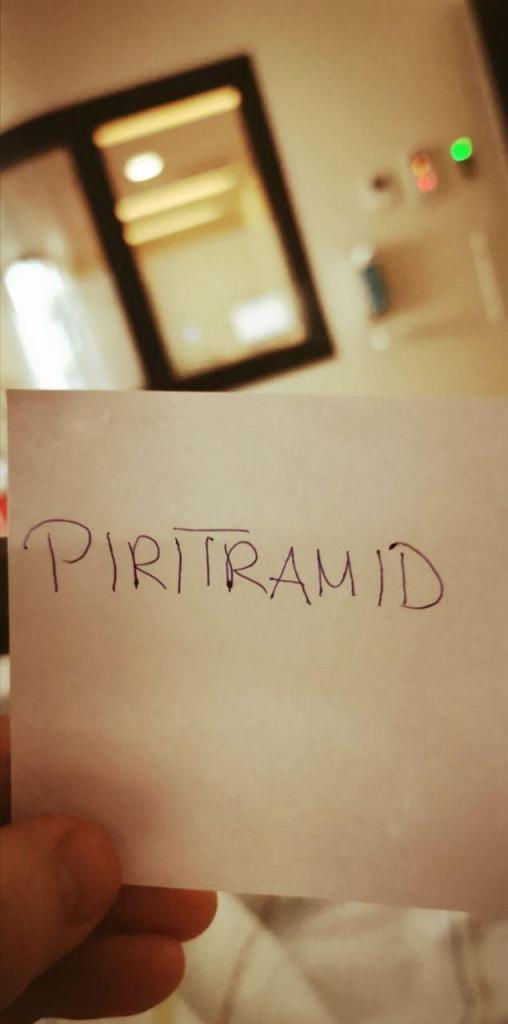

Il giorno successivo – la domenica mattina (📅🤭😲) – il primario, un altro trentenne, passa col codazzo di tirocinanti a discutere il mio caso. E poi Mandy ☆☆☆☆☆, l’infermiera timida che ruzzola ovunque, mi domanda scusa d’aver diminuito il dosaggio di piritramide (la medicina buona; che si chiami così lo devo alla sua disponibilità a soddisfare la mia curiosità, e non si limita ad andare a chiedere, perché torna qualche minuto dopo con un foglietto scritto a mano), mi chiede se può farmi la barba, e se mi serve uno spazzolino da denti. Rispondo con due stupefatti “ja, danke”. Ci voleva eccome. Poi il passaggio in ortopedia. L’allarme ematoma è cessato, ma la gentilezza continua. Ricordo ad esempio un medico asiatico (da queste parti il melting pot è una realtà solida e funzionante) che, durante una telefonata con il collega italiano, mi piroetta sulle lenzuola il tablet e, senza interrompere la conversazione, mi sollecita a guardare la radiografia del mio alluce. Non ho le prove di quale fosse l’intento – mi piace pensare che volesse dire “ma dove vuoi andare con un piede conciato così?”; già dove volevo andare? -; di certo con quel gesto mi ha fatto carico del mio problema. Il mio dito. La mia frattura. La mia vita.

Questo accade lunedì, e mi operano il mercoledì. O meglio, avrebbero, perché rifiuto; vuoi perché posso tornare facilmente in Italia, vuoi per la prospettiva di rivedere i miei affetti, vuoi per le lusinghe dei recuperi internazionali (☆☆☆☆☆), l’infermiere dedicato…

MA QUANTO MI SBAGLIAVO! HO COMMESSO UN ERRORE SESQUIPEDALE 😩. Il grande paradosso è l’aver deciso di “tornare in Italia” perché almeno avrei parlato la stessa lingua di medici e infermieri, e proprio questo è stato l’aspetto più grottesco.

Attraverso alcuni amici prendo accordi perché una volta sbarcato a Malpensa venga ricoverato in Humanitas e qui operato. Scrupoli, tuttavia che neanche sembrano necessari… Per carità, senza pretendere l’impossibile, tipo il rispetto delle tempistiche tedesche, no dai. Mica doveva essere per forza mercoledì.

ITALIA 🇮🇹🎪

E’ il 22 ottobre, arriva l’infermiere dall’Italia. Ambulanza, aeroporto, e di nuovo ambulanza 🇩🇪🏥🚑✈️🇮🇹🚑🏥. Un piano elementare, cosa potrebbe andare storto?

Atterriamo 🛬 intorno alle 20. Appena sbarcato vengono due “tamarri” (✩✩, da leggersi una ✩ cadauno), calvizie precoce, muniti di facce da schiaffi, a spingere la sedia a rotelle ♿️, sulla quale – per legge – sono tenuto a restare negli ambienti aeroportuali (a Berlino ne bastava uno, Sabri un tunisino dolcissimo ✩✩✩✩, ma oh, mica devono foraggiare Alitalia da quelle parti).

Fuori dall’Hub Pinco e Pallo si guardano negli occhi, l’ambulanza (quella italiana, ja naturlich) è in ritardo, lo stomaco langue, scambiano occhiate d’intesa, è ora di mangiare un boccone, perciò mi scaricano su una panchina di ferro battuto. Oh, tanto l’ambulanza dovrebbe arrivare. Un comitato d’accoglienza come si deve 🤡🤡.

Con il sopracitato ritardo arriva l’autolettiga. L’infermiere che mi ha recuperato a Berlino pare ansioso, e non ne capisco il motivo. Più volte durante il tragitto mi chiede se sono SICURO che, una volta a Rozzano, passerò direttamente dal Triage al reparto, “ma certo. Ho preso degli accordi con il dottor Piripallo.”, lo blandisco, “ah il dottor Piripallo? E’ un caro amico. Aspetta che lo chiamo per essere sicuro.” Così mentre mi tirano giù dalla lettiga, lui telefona, “ciao Piripallo, sono qui con Claudio Mercandelli, volevo chiederti se… Ah tutto ok, va bene.” Finalmente, penso, si tranquillizza anche lui. Da qui in poi è tutta discesa. Il pacco viene consegnato, con tanto di firme. L’ambulanza riparte.

CASA, AMARA CASA

“Aspetti qui.”, dice l’infermiera. Mi piazzano su una brandina. E’ scomoda, ma ci mancherebbe che ALMENO UN PO’ DI PAZIENZA NON LA DEBBA AVERE.

Ore 22. Il Triage Humanitas è una bolgia, e (NB) questa è L’UNICA ATTENUANTE “nazionale e locale” che sono pronto a riconoscere. Il problema è la mancanza di medici, nonché di infermieri. Ci sono barelle in tutti i corridoi. Ce ne sono persino nella stanza dove si paga il ticket. Il sottodimensionamento è una realtà certificata, sfacciata, oltraggiosamente palese; e il Pronto Soccorso di un grande (e per grande intendo dire “grosso”) ospedale, caratterizzato dal suddetto sottodimensionamento, diventa un luogo rovesciato. Dove se tu stai male, non importa a nessuno, perché in ogni momento – in OGNI SINGOLO MOMENTO – c’è sempre qualcuno che sta peggio, molto, molto peggio di te. Perciò ti devi rassegnare, non ci puoi fare niente. Non puoi neanche protestare, perché giustamente ti si ribadirebbe “non vede che c’è il pandemonio?”, “non vede che stiamo soccorrendo uno caduto in moto?”, “non vede che…?”.

No, io vedo. Capisco, e un po’ mi sento meschino – ti ci fanno sentire -. Il punto è che nessuno vede me. E forse nemmeno questo dovrebbe essere normale.

Primo passaggio (dopo circa un’ora), arriva l’ortopedico, il dottor Pimpapimpi ✩✩. Gli racconto tutta la storia, e dell’accordo con il dottor Piripallo ✩✩. Lui, guarda il foglio di dimissione tedesco che – 🥁un colpo di scena! 💬 – è scritto in tedesco 🇩🇪, guarda il dischetto della RX, e comincia a blaterare sui medici teutonici che “sono un po’ aggressivi” (questa espressione mi risuonerà beffarda nelle ore successive), vorrebbero “operare a tutti i costi”. Lui però mica ne è convinto. Deve parlare con i colleghi; anzi forse mi mandano a casa. Poi fissa il mio “scarponcino” e soffia rancoroso, “quello glielo hanno dato i tedeschi?” – no, vorrei rispondere, viaggio sempre con un doposcì in valigia – “Pensi, qua non ce li abbiamo, li abbiamo chiesti, ma non ci sono. Costano un botto.” Sarà perché sono “aggressivi”? O magari qua si paga con “botti” diversi?

Lo scarponcino 🇩🇪

Mentre parla mi sento inopinatamente orgoglioso del mio scarponcino, e nella mia corteccia prefrontale si affaccia il cupo presentimento che, nella semifinale del 2006 ⚽️, avrei dovuto tifare per l’altra squadra. Tuttavia per il momento mi sembra che le cose stiano prendendo una buona piega. In fondo il dilemma che si profila è 1️⃣ tornare a casa anzitempo, oppure 2️⃣ salire immediatamente in reparto, come da accordi piripalliani. Certo se mi avessero ipotizzato la soluzione 1, mi sarei attrezzato. Ma via, non lamentiamoci troppo. Sono nella bolgia, e DECISAMENTE non sono quello che sta peggio. Tra poco la lascerò, in ogni caso.

Nemmeno immaginavo che si sarebbe verificata l’eventualità 3️⃣. L’avessi saputo, avrei cominciato a cantare, tra me e me, Deutschland Uber Alles o persino, in un accesso nostalgico, Molly Malone.

Un infermiere gentile ✩✩✩1/2 (l’ultimo per un bel po’) mi accomoda sulla barella, chiedo se posso scendere – non ne sono del tutto sicuro, lo sterno, l’alluce sotto lo scarponcino, mi fanno esitare -, ma devo andare in bagno 🚻. Di pappagalli ospedalieri – non la prima scelta, ma sarebbe meglio sapere di poterne disporre – neanche l’ombra. Lui mi dice di sì, ma aggiunge, “adesso guardo io, però dopo stia attento, perché qui… rubano.” 🤨 Lo dice sottovoce, come se i ladri stessero lì ad ascoltare. Fatico a credergli, perché in fondo qui nel triage siamo tanti “malati”, pochi infermieri, pochissimi medici e quasi nessuno tra parenti. Chi può rubare? Tuttavia tra un po’ devo andare in reparto, o a casa, e quindi chissene.

Passano un altro paio d’orette. Un po’ comincia a seccarmi. Tuttavia le persone che gemono intorno a me mi costringono a una professione di umiltà e pazienza. Arriverà il mio turno. Ma ecco che si avvicina uno strano personaggio. Il dottor Pappapero ✩. Ha i capelli sparagnini, un po’ unti, il doppio mento, gli occhiali spessi. E la faccia bollita. Mi dice che, rispetto a quanto affermato da Pimpapimpi le cose sono un po’ cambiate, perché la documentazione è scritta in tedesco, e lui mica lo può sapere il tedesco. Tuttavia si capisce che c’era un ematoma sotto lo sterno, perciò non può valutarlo senza una tomografia. Gli dico che la tomografia l’ho già fatta in Germania, e che dopo una nottata in terapia intensiva, con ecografie a go-go, ho fatto tre giorni in reparto. Ergo, per i tedeschi – nonostante la arcinota aggressività – non era un problema. Pappapero tuttavia insiste, SE FOSSE PER LUI, per il piede, mi manderebbe persino a casa, ma per lo sterno, DATO CHE MICA PUO’ CONOSCERE IL TEDESCO, no. “La devo tenere qui, mi dispiace.”, conclude. C’è qualcosa di sinistro nella sua voce, che però in quel momento non comprendo. Ok, le barriere linguistiche non consentono di percorrere l’opzione uno, ma si torna solamente al piano originale, quello largamente – io penso – pianificato con il dottor Piripallo.

Ma mi sbaglio. E quanto mi sbaglio. Avrò tutto il tempo per comprendere l’errore. Il dottor Pappapero, che non conosce il tedesco, tuttavia sottovaluta pure che nella lingua italiana, se a una persona è stato promesso un ricovero, “la tengo qui” dovrebbe significare l’esplicitazione di un accordo pregresso. Ma è proprio questo il punto. Da quando sono arrivato qui, a 7 chilometri da casa mia, non parlano più la mia lingua.

Ma Pappapero non sa, e forse non gli importa, o forse si trova nel contesto sbagliato dove attribuire importanza alle cose. Nel luogo rovesciato del Triage Humanitas scompare, fagocitato dalle emergenze, sommerso dalle priorità, fra le quali io non compaio più.

LA FINE

Cito dal sito di Humanitas, sezione Diritti e Doveri dei pazienti 🤥, punti:

(…)

2. Diritto al rispetto del tempo: ogni persona ha diritto di conoscere i tempi 🤬 nei quali potrà ricevere cura e assistenza, nonché a essere prontamente avvisata in caso di problematiche o ritardi.

3. Diritto alla partecipazione e all’informazione: ogni persona ha diritto di partecipare 🤯 in modo consapevole, attivo e sicuro alle cure. Ogni persona ha diritto di essere informata sulle proprie condizioni di salute, i benefici e i rischi dei trattamenti proposti, le possibili alternative, gli eventuali percorsi riabilitativi conseguenti.

Ecco per quello che ho potuto vivere la notte tra il 22, e il 23 ottobre, e le conferme che ho avuto nelle settimane successive, ciò non solo NON E’ VERO, ma nella fattispecie mi risuona come una presa per i fondelli. Il rovesciamento concettuale che ho già descritto, il sottodimensionamento sono un fatto congiunturale, ma occorre marcare un fattore culturale, non meno importante degli altri. In Humanitas, e forse in Italia, manca proprio l’umanità.

Passano intanto le ore. E io, ingenuo (ma forse un po’ cretino 🤪) continuo a domandarmi perché non vengano a spingermi in reparto. Ce ne metto all’incirca cinque per capire l’antifona: mi hanno semplicemente parcheggiato su una brandina, schiacciato contro il muro del corridoio nel triage di Humanitas. Davanti e dietro altri malati. Quasi sempre più gravi di me (almeno questa è la ragione necessaria per farmi accettare, in qualche modo, ciò che NON accade). Accanto a noi quasi mai passa un infermiere, ancora più di rado un medico. E SEMPRE, sottolineo sempre, di corsa, in modo tale da scoraggiare una domanda (non dico che sia la ragione vera, ma di un effetto collaterale studiato).

Passano le due di notte, poi le tre, le quattro 🕠. La lampada mi spara in faccia una luce bianca per cui non dormirei neanche sotto morfina. Cerco di sfuggire alla luce, mi nascondo del collo del dolcevita. Alle spalle comprimo la giacca (con il cellulare e il portafoglio da non perdere mai completamente di vista). Mi fa male (perché se hai male, persino in un luogo rovesciato continua a farti male). Esasperato, vedo le poche silhouette passarmi accanto, e mi s’accartocciano nella percezione, fino a che a trovo il coraggio di insidiare un discreto mezzofondista, “scusi, avrei bisogno…”

“io?”, fa quello “io sono il Dottor Mirimbalzi ⇣, sono Il Neurologo,” – giuro su quanto ho di più caro che nella risposta ho sentito tutte le Maiuscole – “ma non si preoccupi, chiamo qualcuno. Qualcuno!? C’è qui un signore che ha bisogno.”

Qualcuno però non deve aver sentito, perché al suo posto c’è Nessuno. Sento solo il sibilare del vento e mi pare di vedere un covone di paglia trasportato inerte. Ma Mirimbalzi è già partito. Le grane di noi mortali non fanno per I Neurologi.

Cosa succede dopo? La stessa cosa che è successa prima, ovvero nulla.

Passa un altro paio d’ore, ormai sono le cinque. Non passa davvero nessuno, mi sento trasparente. Alla fine vince la necessità – se non altro quella di andare in bagno, la vescica se ne frega dei codici rossi e bianchi di un triage -, sebbene non sia affatto semplice. Mi accorgo, mentre mi bardo con giacca, portafoglio e cellulare, che SE non potessi muovermi, potrei tranquillamente pisciarmi addosso, sulla mia brandina, senza che le priorità del luogo dove mi trovo si alterino minimamente. Se ti trovi in un luogo dove, realmente, la gente muore ⚰️, QUALSIASI cosa accada a te diventa irrilevante. Provo sconforto, e senso di colpa all’unisono.

Un altro paio d’ore, il dolore insiste. Riesco a fiocinare un infermiere, e gli chiedo un bicchiere d’acqua e un antidolorifico. Lo so, non dovrei, ma la memoria irlandese/ teutonica, dove mi bastava sussurrare “pain killer” che arrivava qualcuno 🔜, mi fa intravedere vie d’uscita dove non ce ne sono. Quello, incattivito per lo stop cui l’ho obbligato, mi guarda con una faccia che non scorderò più. Ma non mi manda affanculo. Non con le parole, quantomeno. Lo rivedo un’ora dopo con una doppia bustina, “che cos’è?”, domando io disilluso quanto agli oppioidi, quello “tachipirina” (ma gli occhi dicono “cazzo, vuoi scegliere, anche?”), “ok, va bene la tachipirina. Ma senza acqua?”, “è orodispensibile”, scansa lui abilmente l’obiezione; io però, che sono riuscito a parlare con un essere umano, per quanto indisponente, non voglio issare bandiera bianca 🏳️, e ribatto “capisco, ma mi scusi, sono qui da ieri sera, avrei un po’ di sete…”. Cos’è l’arroganza? Conosco la risposta a questa domanda, ma in quel momento ho avuto l’occasione di imbattermi in una nuova variazione sul tema.

“Eh, mica è un bar…” ⇣ ⇣ ⇣ ⇣ ⇣⛔️☠️🤯

Mi arrendo. Questa è diventata ufficialmente una delle notti peggiori della mia esistenza. La sete però incalza, come la vescica, indifferente all’indifferenza. Per fortuna mi sovviene che, in una delle tante volte che sono passato dentro a Humanitas, una di quelle in cui disinvoltamente ho pensato che Humanitas fosse un ottimo ospedale, che ci sono i distributori automatici. E addirittura – e questa è una fortuna sfacciata, per me, che non ho mai monete in tasca -, proprio quella notte ho un paio d’Euro pallidi e sparuti. Così esco dal triage, con la giacca abborracciata, il portafoglio e il telefono, caracollo col mio scarponcino e lo sterno dolente, fino alla macchinetta. Un problema almeno è risolto.

La mattina la vita riprende, persino tra i corridoi del triage. Naufrago sulla mia brandina, mi tengo stretti i miei miseri effetti e la bottiglia d’acqua – non so se e quando toccherò terra, e ho i soldi al massimo per una seconda (del resto mica sono al bar) -, aspetto che le prime luci dissipino le ombre mortifere della notte. Piango, tra i flutti. Non l’ho fatto a Dublino, dove potevo morire, non l’ho fatto a Berlino, dove mi sono spaccato due ossa, l’ho fatto qui, dove mi sono davvero sentito esule.

Verso le dieci l’ospedale si rianima. Non il triage, sempre al collasso, ma si ha l’impressione che qualcosa possa accadere. Poi la svolta, l’inizio della fine del tunnel (del primo tunnel dovrei dire).

Arriva una dottoressa ☆☆☆☆, sulla trentina. Ha gli occhi e le idee chiare, i capelli da medusa circonfusi intorno al volto. E’ una lottatrice, ed è la mia prima vera interlocutrice da quando sono sceso dall’aereo. Mi rispiega la faccenda dell’ematoma, gli ribadisco che aveva smesso di essere un problema giorni fa a Berlino. E lei lotta. Eccome se lotta:

“Mi scusi, ma come faccio a saperlo io che qui nella sua bella cartellina tedesca, non lo dicono? Io parlo inglese, francese, e anche un po’ di spagnolo. Non ho fatto lingue. Perciò io adesso devo farle fare un’altra tomografia.”

“Spero presto…”, ribadisco io storcendo lo sguardo in una smorfia. Non sono ancora pronto per essere onesto fino in fondo, non su una zattera tanto esile, quindi vado di sottintesi, “sono qui dalle dieci di ieri sera.”

“Mi scusi, ma ha visto che cosa c’è qui? Cosa c’è capitato addosso?”

Un avversario degno, merita che lotti anche io.

“E quindi? Io posso stare qui all’infinito? Posso cagarmi addosso, pisciarmi addosso, morire di sete o di fame per questa ragione?”

“Se non possiamo fare altrimenti, sì.”

Gli occhi fiammeggiano, i capelli sono spirali di fuoco.

“Guardi, l’unica cosa che ho capito è che avrei dovuto operarmi in Germania.”

“E’ ovvio che avrebbe dovuto operarsi in Germania.” – avete mai trovato qualcuno, degno di una stima immediata, quasi animale, che vi dice contemporaneamente che avete ragione e siete dei coglioni? Ecco, a me è successo in questo preciso istante – “ha fatto il triage lì, avevano la documentazione, doveva restare lì, al 100%.”

“Anche perché, per come sono stato trattato in Italia.”, piagnucolo.

Dai dottoressa, questa lasciamela vincere. Invece no.

“Eh no, non ci sto, abbia pazienza.”, cribbio come lotta, “Il problema suo è che, come le ho GIÀ detto, lei è arrivato qui avendo perduto lo status di emergenza a Berlino. Noi non stiamo qui mica a girarci i pollici, siamo al collasso, come può ben vedere.”

Poi mi fa una ricostruzione, senza usare la parola “sfigato” che tuttavia renderebbe bene l’idea, da cui capisco che la mia (ulteriore) complicazione è l’avere avuto DUE problemi (two guasti es mei che one), alluce ed ematoma sotto lo sterno, per cui dove poteva essere una priorità l’uno non lo era l’altro e viceversa. Insomma, sono diventato uno specie di bastoncino biforcuto che, buttato nel fiume, finisce per incagliarsi su una pietra sporgente a causa della forma. La sfiga.

Tuttavia, dottoressa Medusa 👩⚕️ con i serpenti tra i boccoli biondi, ti scrivo qui alcune considerazioni che mi sono venute in mente successivamente (sommando altre esperienze) – e tu non le leggerai, ci mancherebbe – perché non è possibile che una doppia frattura diventi, per una strana sintassi del dolore, una sorta di “0 fratture”. Non è come per la lingua inglese, dove le negazioni si elidono. Qui si sommano. Se invece accade vuol dire che c’è una tara nel sistema. Ed è una tara bella grossa. Significa che per Humanitas non esiste “il malato”, ma solo “la malattia”, al singolare. Il malato non è mai soggetto, ma solo complemento oggetto della terapia. Non è mai un intero, ma sempre la parte.

L’ho inteso meglio, settimane (ebbene sì, SETTIMANE dopo) quando mi preparavano all’operazione. Un’infermiera, peraltro garbatissima, mi stava per schiacciare sul torace gli adesivi per l’elettrocardiogramma. E ho dovuto dirle io d’usare delicatezza, per via dello sterno spezzato. Nonostante gli esame, le RX, i colloqui in fase preoparatoria e le tomografie – al plurale – nel momento in cui entravo in sala operatoria PER L’ALLUCE, lo sterno non era più contemplato. Si adottano protocolli di terapia, e l’efficacia è direttamente proporzionale a quanto il paziente coincida con la realtà protocollare.Iil resto è jungla.

E, almeno teoricamente, quanto ciò possa essere pericoloso, lo si può dedurre da un fatto estremamente semplice: non tutte le persone che entrano in una sala operatoria – vuoi per l’anestesia, vuoi per il trauma – sono IN GRADO di avvisare che non gli si schiacci la gabbia toracica.

La dottoressa bionda, fiera come un’amazzone, torna a occuparsi di tutte le emergenze (nel frattempo i pazienti sono addirittura aumentati). Ho cercato di strapparle la promessa di fare la tomografia entro due ore, ma lei ha risposto piccata che “dipende da quante persone più urgenti di lei arriveranno in queste due ore.”

Ha ragione. Mi rassegno. Quantomeno ho trovato un interlocutore. Mi ha veduto.

Disonesto ci riprovo con un infermiere “facciamo che entro due ore mi fa sapere se…” (due ore sono, nel triage Humanitas l’unità di misura della brevità, non del tempo in quanto tale) ma lui, più prosciugato che antipatico, “facciamo che tra due ore sarò a casa mia. ☆☆”

Ti invidio bro. Passano altre ore, rispunta persino la dottoressa driade, che senza avere ceduto alla mia piccola trappola, si interessa ancora a me. E così, dopo altri brevi conciliaboli, alle quattro del pomeriggio di mercoledì 23 ottobre ho in mano il foglio di dimissione. Un miraggio che si materializza. Mi vengono a prendere, vado a casa 🏚.

Il conto è presto fatto: ho passato 18 ore, nonché una delle peggiori notti della mia esistenza, nel corridoio del Triage di Humanitas. Un calvario, che tuttavia sbaglierei a pensare che si sia concluso. Non intendo il passaggio sotto la lama di un bisturi – in realtà al momento della dimissione ancora non so -, ma tutto il resto.

La gioia di poter terminare la TORTURA ‼️, mi fa tuttavia sottovalutare un fatto elementare. Il mio foglio di dimissione, a differenza del krankenblatt dello Charité non è in lingua tedesca, gli ostacoli linguistici – NB. gli stessi che mi hanno trattenuto in ospedale, per niente, un tempo assurdo – non ci dovrebbero essere più. Eppure, riguardo alla mia condizione, non mi è stato spiegato niente. Niente di niente! Non so ancora se dovrò essere operato – “la chiameremo lunedì” -, se devo prendere degli antidolorifici oppure espiare in silenzio, se devo rimanere a casa dal lavoro oppure no, se la pratica relativa è informatizzata e ci pensano loro o devo domandare al mio medico di base, se devo tenere lo scarponcino oppure no, se mi occorrono le stampelle, se posso fare la doccia e tutta una serie di informazioni importantissime per qualcuno che debba continuare a vivere, mentre invece non lo sono in quel luogo rovesciato che il triage di Humanitas. Per esempio, vero è che la frattura allo sterno mi ha fatto soffrire solo alzandomi e scendendo da un letto, ma proprio per questo non sarebbe necessario spiegarmi se e quali cautele utilizzare per un letto “normale”, senza appigli o telecomandi?

Per fortuna almeno, attraverso la guardia medica (cui mi rivolgo per capire qualcosa in più) arrivo in serata a capire ALMENO una cosa. Che rispetto alla Germania devo continuare con l’eparina. Ma occorre tornare alla documentazione tedesca per recepirlo. Il giovane dottor Pirullopiruzzo ☆☆☆, che viene da una città del sud, rileva che dalle sue parti la sanità sarà pure un disastro, ma un foglio di dimissione “come si deve” lo sanno fare. A quanto pare in Humanitas no.

Taccio.

Ricordo che mercoledì è anche il giorno in cui, se fossi rimasto a Berlino, sarei stato operato.

Voglio raccontare com’è andata nelle settimane (e già la parola “settimane” appressata alle righe sopra) un po’ mi fa sussultare. Settimane in cui gli eventi degni di nota sono pochi, mente le implicazioni di più.

Si arriva al giovedì. Mi sveglio presto, perché su una cosa c’era stata chiarezza, e cioè che la “chiamata” dagli ortopedici sarebbe arrivata da un numero privato, e dovevo stare attento a non farmela sfuggire. Tuttavia la mia cautela non viene premiata perché non mi chiama nessuno. Venerdì quindi scrivo allora all’amico fidato Amico Fidato ☆☆☆☆ – lo stesso che aveva fatto da tramite con il dottor Piripallo (ovvero volenterosamente, ma con pochi riscontri) – e mi chiede di scrivere direttamente a questi. E lo faccio:

25/10/2019 13.21

Da: Claudio Mercandelli mercandelli_claudio@yahoo.it

A: Birillo Piripallo birillo.piripallo@humanitas.ir

CC/n: Amico Fidato amico.fidato@humanitas.it

Oggetto: amico di Amico Fidato

Buongiorno dottore,

Dopo essere stato ricoverato in Germania, e dopo essere stato per 18 interminabili ore nel triage Humanitas, mi è stato detto di attendere comunicazioni riguardo l’eventualità di essere operato all’alluce, ma 48 ore dopo tutto tace. Ho provato a chiamare in H senza alcuna chance. Non ha risposto nessuno. Secondo lei esiste un modo diverso dal rientrare nei gironi del triage, aggrappato a una barella fluttuante nello Stige, per sapere qualcosa della sorte del mio povero pollice?

Grazie di tutta la considerazione che potrà, se potrà, riservarmi.

Prof. Claudio Mercandelli

Ma Amico Fidato, in CC/n mi suggerisce di adottare toni più pacati. Non ce n’è tuttavia bisogno perché avevo sbagliato a scrivere nell’indirizzo “ir” al posto di “it”. Mi attengo alle precise istruzione e ne invio una più pacata.

Mi risponde quasi subito 💪.

25/10/2019 13.44

Da: Birillo Piripallo birillo.piripallo@humanitas.it

A: Claudio Mercandelli mercandelli_claudio@yahoo.it

RE Oggetto: amico di Amico Fidato:

Ho sentito il Dr Pappapero che ha gestito il suo caso all’ingresso (sic! 😵).

Stamane hanno fatto la valutazione multidisciplinare del suo caso. Hanno concordato che l’indicazione all’intervento ortopedico sussiste, benché non in urgenza. Lunedì la segreteria di reparto la contatterà per programmarlo. Per qualsiasi problema non esiti a ricontattarmi.

Cordialità.

BP

Quindi si tratta di avere un po’ di pazienza, soltanto ancora un pochino. Stavolta il mio “caso” è stato preso in custodia da qualcuno dentro. Non verrò più trascurato. E’ solo giovedì, ma lunedì – non mi pare vero – mi chiameranno, e l’incubo finirà. Ma il lunedì non chiama nessuno. Quindi esasperato scrivo:

29/10/2019 9,34

Da: Claudio Mercandelli mercandelli_claudio@yahoo.it

A: Birillo Piripallo birillo.piripallo@humanitas.it

CC/n: Amico Fidato amico.fidato@humanitas.it

Buongiorno dottor Piripallo,

È possibile che, eccetto la sua squisita cortesia, io da Humanitas non abbia saputo niente – nulla di nulla – a distanza una settimana dalla mia dimissione? Sono sconcertato.

Grazie

Claudio Mercandelli

Mi risponde subito, dice che gli spiace e che mi cercheranno immediatamente. Cosa che effettivamente avviene. Da Humanitas chiamano e avvisano che sono fissate le DUE date per il mio prericovero. Il 5 e il 7 di novembre. La prima delle due date dovrò presentarmi, inoltre, a digiuno, alle 11,30 la seconda alle 13. In entrambi i casi dovrei finire per le 19,30. Luogo dell’appuntamento, Palazzina 2, Prericoveri.

E così ritorno in Humanitas il 5 novembre, le settimane trascorse a casa mi hanno aiutato non a dimenticare, ma quantomeno a lenire il dolore per la la tremenda notte. Le disavventure tuttavia non sono finite.

Mi adeguo a tutte le indicazioni che mi vengono somministrate – alcune non di semplice interpretazione -, faccio i vari esami. Ma le ore di attesa sono tante, e stare seduto su un seggiolino rigido, con lo sterno (ancora) rotto, mi fa male. Così male che il martedì, provo a chiedere di tenerne conto (mi pare inverosimile che in un ospedale si debba chiedere di tener conto delle fratture per le quali mi è stata APPENA fatta una radiografia…). Dapprima domando a un signore attempato, gli occhi buoni. Deve essere un volontario, ma forse proprio per questo non sarà arrogante. Provo a spiegarmi, devo ancora fare il colloquio con l’anestesista e pare che la mia pratica sia andata, perduta, nei meandri dell’ospedale. L’uomo dagli occhi buoni mi dice che non sa, però ha compassione, e mi indica un medico al bancone “quello è un anestesista, forse potrebbe sapere…”. Allora caracollo fino al bancone, “scusi, sto aspettando da un po’ di fare la visita con l’anestesista, e sono buttato lì su una seggiola, da cinque ore, con una frattura allo sterno…”, ma non faccio in tempo a completare la frase che quello, il dottor Trunfo Tronfo ⇣, prende fuoco immediatamente, “chi le ha detto di rivolgersi a me? Mi dica, mi faccia il nome, me lo indichi.” Mi sembra quasi che alluda al signore dagli occhi buoni – del resto, non ci sarebbero altri figuranti per questo riconoscimento -, aspetta solo una mia smorfia, ma no, dottor Tronfo, in questo Bronx gli occhi buoni scarseggiano, e io lo sbirro infame non lo faccio proprio. Non su questo.

Tuttavia la mia richiesta rimbalza alle orecchie dell’impiegata al bancone che pare sollecitare la situazione, per cui verso le cinque, con un paio d’ore in anticipo, parlo con un anestesista ✩✩✩ – molto, molto più simpatico del dottor Tronfo -, il quale, tra informarmi che mi cacceranno un ago tra le vertebre, etc, etc, mi domanda: “mi scusi, ma perché lei fa DUE giorni di prericovero? Ne basta uno…”

Di rimando gli faccio un’espressione che dice tutto. Non è a me che dovrebbe fare questa domanda. Anzi. Ne prende coscienza e chiama qualcuno. Assisto a questo punto a una conversazione fatta di cenni di capo vistosi, e mormorii e mozziconi di frase: “ah ah…”, “sì, mi domandavo…”, “mh mh…”, “ho capito!”; e poi a me il responso; “mi dispiace, non si può fare altrimenti.” Non importa, non ci contavo.

Due giorni dopo però mi faccio più furbo, e all’ingresso mi procuro una sedia a rotelle, con la seduta più soffice e meno ostile di quella in plastica. Ne guadagnerà sicuramente la mia gabbia toracica, mentre sono altresì certo che non impietosirò nessuno. Non importa.

Dopo questa seconda giornata, sfibrante quasi quanto il martedì, mi aspetta solamente l’operazione. Già, l’operazione. Ma quando?

“le faremo sapere”, “sì, ma quando?”, “non sappiamo, la chiamerà un incaricato.”

Vado via col terrore di dover passare altre settimane così, sospeso. Ma, immantinente, non faccio neanche in tempo ad aprire la porta di casa, ed ecco la chiamata anonima:

“buongiorno signor Mercandelli, dunque l’operazione è fissata per domani”, “domani?”, tergiverso perché dalle sette di sera alle otto del mattino un problema organizzativo potrei pure averlo?, “sì, domani”, “va bene”, “mi raccomando venga alle 8,30 digiuno solido e liquido dalla mezzanotte”.

Si vede la fine del tunnel. Forse.

Il giorno dopo mi presento all’ora stabilita, palazzina 2, ‘accettazione’, prendo il mio bel numerino a mi metto – rullo di tamburi – in attesa. Passano pochi minuti e mentre mi rifilo pizzicotti ovunque, mi mandano in reparto D0. Ci siamo! Arrivo nel reparto, sempre col mio scarponcino e un briciolo di ottimismo. Devono arrivare le mie figlie 👨👧👧, ma per ora sono solo. Quando mi presento al bancone, con quella che penso sia la mia destinazione finale, mi sento rispondere la frase più ripetuta in queste sale, “si accomodi in sala di attesa”. Ebbene sì, anche i reparti hanno una sala attesa. Mi ci appropinquo. Ho sete, un po’ di fame, ma ehi da un momento all’altro scatta il momento X. A nulla vale protestare. Ma passano i secondi, i minuti e infine le ore. Alle 13,49 (fanno fede i messaggi scambiati con le mie ragazze) vengo destinato a un nuovo reparto, D3. Arrivo molto angariato e avvelenato. Un’infermiera gentile, cui faccio un brevissimo resoconto della mia giornata, mi promette che “al massimo mezz’ora, stiamo preparando la camera”.

No, mezz’ora non basta. Alle 14,55 – le ragazze intanto sono arrivate, e stanno rimbalzando tra la mia incazzatura montata a valanga e il tedio che inevitabilmente le contagia – proprio quando sto per andare al bancone per gridare tutto il mio disappunto e dire a Humanitas che voglio firmare e tornare a casa, e che possono andare a quel paese (garantisco essere un eufemismo), la stessa infermiera della mezz’ora mi stoppa prima dell’irreparabile, “ah ecco proprio lei, la sua camera è pronta.”

Il turpiloquio mi rimane sospeso tra laringe e velopendulo, dove si affaccia una forma di commozione animale. Forse è davvero finita, il tunnel finisce qui.

CONCLUSIONI

Nella ricostruzione che ho fatto fino qui mi sono attenuto, il più rigorosamente possibile, ai miei ricordi. Solo per alcune comunicazioni interpersonali ho dovuto fare ricorso a strumenti terzi. Il quadro che emerge manco a dirlo è a tinte cupe, tanto da giustificare il titolo e la decisione (irremovibile) corrispondente. Io NON VOGLIO, NE VORRO’ MAI PIÙ mettere la mia salute nelle mani di Humanitas. Molte osservazioni possono essere fatte sulle circostanze eccezionali in cui mi sono imbattuto, o sulle congiunture sfavorevoli della sanità italiana – mi dicono mancare 40.000 medici -, e sulla scarsa probabilità di trovare meglio altrove (entro i confini nazionali quantomeno). Ma non importa. Una regola psichica, non scritta, è quella di dare un taglio con quegli ambiti, o quelle persone, che ci hanno trattato con tracotanza. Proseguire significa assentire a un abuso. Ciò che ho dovuto registrare in Humanitas è la scarsa consapevolezza che chi si rivolge a un pronto soccorso, o banalmente a un medico, lo fa in una condizione di vulnerabilità, acuta o latente che sia. E che il rapporto che si crea tra chi, a causa della propria vulnerabilità, ha pochissimo potere di scelta e chi, indossando un camice, ne ha troppo, è un legame molto delicato. Si fa un gran parlare, in Italia come altrove, di “diritto di scelta” per quanto attiene le terapie, l’accanimento, il testamento biologico oppure l’eutanasia. La verità è che un tale dibattito rischia di diventare uno vacuo esercizio di retorica se, varcata la soglia di un ospedale, si viene protocollati, compressi o stirati dentro a procedure ove il proprio essere persona, la corporeità, diventa la scrivania, il tornio, la bancarella delle caldarroste di qualcun altro. Abusante, o gravemente a rischio di abuso, è ogni rapporto che nasce radicalmente asimmetrico. Ed essere malati, allettati, sofferenti, si prende inevitabilmente il lato debole dell’altalena basculante. Se dall’altra parte non esiste una forte coscienza della necessità di compensare questa sproporzione, allora si potrà somministrare (forse) la giusta terapia, si adopererà (forse) correttamente il bisturi, si indovinerà (forse) il farmaco giusto e persino si potrà “trattare” un paziente entro tempistiche accettabili, ma gli si recherà comunque un torto. In quel territorio sacro, l’unico, che è il corpo di ogni persona – il MIO corpo -, anche il medico più bravo, l’infermiere più dinamico, si introdurranno come un agente nemico. La cura, finché si intende con questa parola l’aggressione meccanica di un bisturi o quella farmacologica, non giustifica ogni tipo di intervento, né tantomeno qualsiasi negligenza. Non servono solamente nuovi medici, ma anche medici con una consapevolezza diversa, con qualche delirio di onnipotenza in meno, e sgrossati del bitume autoreferenziale nel quale sembrano ormai rappresi. Medici e infermieri che scoprano che un malato non è solo qualcuno cui misurare l’emocromo.

No, non può andare tutto bene. Non qualsiasi cosa…

Perciò può darsi che, incalzato dagli anni e dagli acciacchi, tra poco comincerò a sperimentare altre villanie, e aprirò nuovi conti. Ma a me stesso devo che, dove sono stato trattato così male, io non tornerò più. Mai più.

Detto questo posso e devo precisare che nel momento ESATTO in cui sono stato ricoverato, le cose sono cambiate sensibilmente. Il corpo sanitario di Humanitas si comporta come ogni organismo: aggressivo e respingente con i fattori esogeni, nonché (relativamente) protettivo quando finalmente si varca la soglia. Infermiere e medici, incontrati dopo il ricovero, hanno una parola gentile, si dimostrano disposti ad esaudire richieste – fatte pure a mezza voce, perché non ci credo più -, tuttavia ANCHE DOPO il ricovero, il paradigma fondamentale, qui descritto, non ho avuto necessità di cambiarlo. Da lì dentro il gap con le situazioni di Dublino e Berlino, si è allentato. Ma resta un confronto improponibile.

“… OGNI PERSONA HA DIRITTO DI PARTECIPARE IN MODO CONSAPEVOLE, ATTIVO E SICURO ALLE CURE.”😶🤫

In sala operatoria sono rimasto sveglio tutto il tempo e, potendo scegliere, avrei fatto a meno di ricevere informazioni in quel determinato momento (anche perché non erano destinate a me). Tuttavia solo lì mi sono giunte parole come “frammenti di osso” oppure “placca”, ed è lì, soltanto lì, che ho preso coscienza di avere un osso non solo rotto, ma sbriciolato, e che mi stessero inserendo una placca. Posso dire d’averlo supposto, persino dato per scontato, ma dunque perché nessuno ha pensato bene di dirmelo chiaramente? Quando il mio piede 👣 è diventato “un problema esclusivamente loro”? Aggiungo – e così concludo – che le informazioni riguardo al mio intervento le ho ricevute sia pure con colpevole ritardo (*), nelle visite di routine dopo uno e due mesi dall’operazione. Per esempio sono venuto a scoprire che non sono costretto a tenere la placca per tutta la vita e, teoricamente, potrei anche decidere di toglierla. Un dettaglio, considerata la mia età, abbastanza superfluo; tuttavia ribadisco trattarsi del MIO osso sbriciolato, dentro il MIO piede martoriato, collegato alla MIA testa delirante, che partorisce l’idea di scrivere un racconto di trenta pagine per questa cosa. Sono io. Sempre io.

E non voglio più essere esautorato dalle scelte, gli scenari e le prospettive di ciò che deve accadere al mio corpo, in una prospettiva medica. Ecco perché ribadisco il mio NO, in Humanitas non ci andrò mai più. Chi mi conosce sa che quando assumo determinate posizioni è quasi impossibile che le cambi.

Ora mi tocca scriverlo anche su un braccialetto d’argento. Non sia mai di capitare, dopo un ictus, precipiti di nuovo all’Inferno.

*) curiosamente le sole che ho incontrato in Humanitas un medico disponibile a rispondere per filo e per segno alle mie domande, non fosse italiano 🇪🇸. Un caso?