Cosa c’è oltre il parapetto? Un vuoto che si riempie di cose, di immagini, di storie mai raccontate, di gemme mai schiuse, di parole “troppo congelate per sciogliersi al sole”. San Francisco è una città piccola, uno spuntone di roccia che si spinge verso l’Oceano Pacifico. Niente Skyline azzardate, edifici penzolanti che graffiano il cielo pallido. San Francisco assomiglia più a una città dell’800, almeno la zona del porto, il “Fisherman’s Wharf”, coi pontili di legno fradicio e la nebbia a lambire gli usci delle bettole. Quel foruncolo di pietra ha però due braccia che la ricollegano al resto del mondo, due ponti, gettati a unire la città con le città universitarie di Oakland, la Portofino della California, Sausalito. In mezzo alla tinozza c’è invece la famigerata “isola-carcere” di Alcatraz, abbandonata ai turisti, ai gabbiani perenni e alle otarie, lasciata ai pellicani (alcatrace, in spagnolo). I due ponti, l’Oakland Bay Bridge e il Golden Gate Bridge sono praticamente coevi, figli di quegli anni 30, in cui il New Deal rooseveltiano lanciava il suo guanto di sfida alla “depressione” del 1929. San Francisco è una città sospesa, poiché da tempi immemori i sismologhi e le sibille, hanno vaticinato il tremendo sisma – “The Big One” – che raderà al suolo prima o poi la città. Come una nuova Pompei, con la sostanziale diversità che qui tutti attendono la fine con una rassegnata e trepidante attesa. Nei negozi dei souvenir ci sono i poster e le gigantografie di un evento che, a buon conto, non è ancora accaduto. La Ercolano dei Beach Boys ha anche un cantore, il Plinio pronto a testimoniare le sorti di questa terra votata alla finitudine, che tuttavia non è una persona.

Mark Twain disse che l’inverno più freddo della sua esistenza era stata una estate a San Francisco. Senza saperlo gli rispose dall’Italia Cesare Pavese, aspirante suicida, nella fine ottobre del ’45: “Tu tremi nella estate”.

Ecco cos’è San Francisco, una terra di paradossi. Più paradossi di quanti lo stesso contenitore paradossale dell’America sembra poter contenere. E in quella terra dei paradossi c’è anche un portale, che si affaccia sul limite delle acque territoriali, dove i flussi dell’Oceano si affacciano nella baia, emerge dalle nebbie e si slancia verso il mistero. Quel portale, il Plinio della storia non ancora raccontata, è una struttura, il Golden Gate Bridge, il ponte (forse) più famoso al mondo. I suoi piloni, le sue campate di acciaio rosso, i nervi d’acciaio a sospendere l’asfalto sul nulla, sono a buon diritto un territorio di confine, tra la fisica e la metafisica, tra la vita e la morte, tra il significato e l’insensatezza, il dolore e l’euforia, l’estasi e l’abisso. Il Golden Gate Bridge è molto, ma molto, di più che un azzardo del genio civile: le sue immense torri sono le antenne che intercettano le onde di un mondo invisibile. Cui tuttavia si accede semplicemente varcando il “portale dorato”. Il Golden Gate Bridge ha il colore della ruggine, e quello del sangue. Ogni anno alcuni milioni di turisti vengono qui per attraversare una delle sette meraviglie della modernità. E alcuni sono andati oltre. Cosa c’è appunto oltre il parapetto?

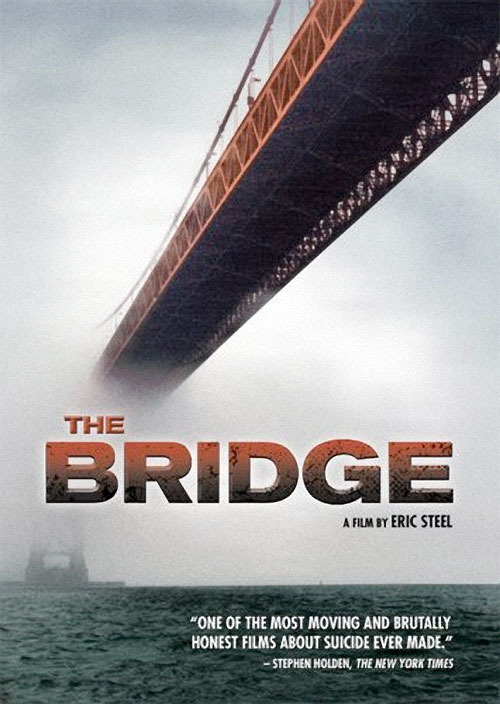

Nel 2004 Eric Steel, lungi dal rispondere all’interrogativo, ha scritto un film intelligente ed educato, per avvicinarsi se non alla risposta, quantomeno alla domanda. Il magnetismo innaturale che il Golden Gate Bridge emana ha portato, dalla creazione fino al 2005, un migliaio di persone a cercare la morte lanciandosi nel vuoto dei 65 metri che dividono il ponte e la superficie dell’acqua. Quasi sempre trovandola. Quando il mondo rimase traumatizzato, solo un anno fa, per il tragico episodio dell’aereo della German Wings, la prima immagine di Andreas Lubitz, il folle pilota che ha deciso di trascinare 150 cinquanta innocenti nel proprio suicidio, lo ritraeva proprio con il Golden Gate Bridge alle spalle.

Il film di Steel, non è un film sui suicidi, come il becero sottotitolo italiano lascia supporre, ma è appunto sul ponte. Non è un documento sulla disperazione, ma un film dove la disperazione viene guardata come una “cosa”, un oggetto tra gli oggetti. Quando il film uscì in Italia, ci furono polemiche, per la spettacolarizzazione della morte, perché – si diceva – fosse una sorta di inno al suicidio. Polemiche stantie, perché si confonde il nascondimento di un fenomeno con la sua non esistenza, e la irrapresentabilità con la non efficacia. Per un anno Steel ha puntato le telecamere sul ponte, giorno e notte, scrutando quello che succedeva sopra. Ma nel film i suicidi effettivamente documentati visivamente non sono più di 4 o 5 (mentre una didascalia finale parla di 24). No, The Bridge non è un film sui suicidi, né tantomeno un inno alla fine della vita. E’ piuttosto un haiku zen dove viene osservato, senza giudizio, ciò che accade. The Bridge racconta le storie degli uomini senza biografia che nell’abisso ci hanno visto qualcosa. Non si penzola nel vuoto, ma si sporge oltre il parapetto. E guarda cosa si vede dal ponte.